約1200人もの市民が犠牲になった佐世保空襲から76年。記憶継承の大切さが叫ばれる中、兄から弟へ空襲の体験を引き継ごうとする家族がいる。長崎県佐世保市出身で千葉県在住の松永保真さん(85)。9歳の時に経験した佐世保空襲の記憶、思いをメールにつづり、当時まだ生まれていなかった弟の修身さん(75)=大野町=に伝えた。

◇ ◇

修身さんが生まれたのは1946年1月。防空壕(ごう)に残されたガスマスク。爆弾によって学校のグラウンドに開いた大きな穴。終戦後に生まれた修身さんの身近にも戦争の爪痕はあった。しかし修身さんは戦時中のこと、そして佐世保空襲での体験はほとんど聞いたことがなかった。

両親の死後、佐世保の実家で父の遺品などを整理していたときのこと。昔話をする中で、兄の保真さんと戦時中、そして空襲のことを話すようになった。

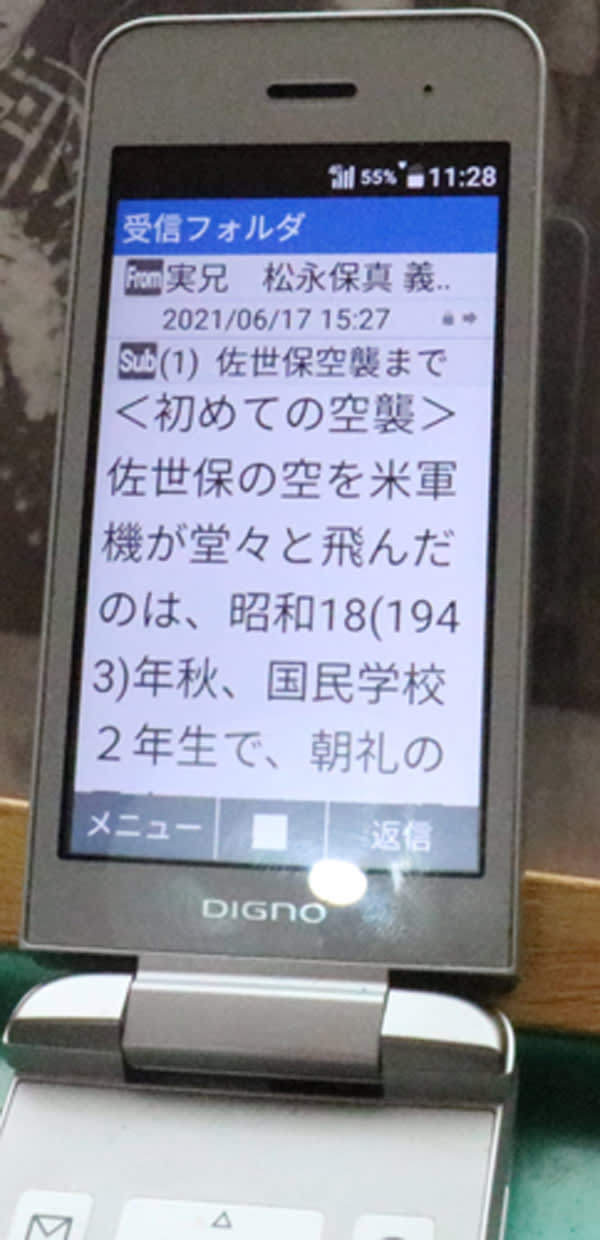

「もっと詳しく教えてほしい」。数年前、修身さんが保真さんに持ち掛けた。「空襲のことを自分もきちんと聞いて、何らかの形で後世に残したい」。そう思ったからだ。今年6月中旬、保真さんからメールが送られてきた。そこには空襲のことだけでなく、空襲前の日々や終戦後の様子などが、びっしりと書き込まれていた。

松永家は当時、軍人の父と、母、長男の保真さん、2人の妹の5人家族。佐世保市の中心部から少し北よりの保立町で暮らしていた。

空襲があった45年6月28日。保真さんの文章は「梅雨の真っ最中で朝から雨が降り続いていた。おやじは佐世保の軍法会議に戻っていたが、泊まり込みで家にはいなかった。昼間の空襲はなかった」という回想で始まる。雨のため保真さんは「今夜は空襲はなかやろ」と考えていた。

予想は無残にも外れる。外の騒がしさで目が覚めた保真さん。大きな黒い物が、火をばらまきながら目の前をごう音を立てて通った。火の手が上がった市内。「空襲だ」。枕元に準備していた衣類に着替え、防空頭巾をかぶり自宅裏の防空壕に飛び込んだ。

ガーン、ガーン、ドスッ、ドスッ。頭の芯に響く音が続く。目と耳を指で押さえ、母子4人、壕の中に折り重なっていた。保真さんは祈った。「爆弾だ!はよ終われ!」。ひときわ大きな音の後、ひどい臭いが壕の中に充満した。とっさに母がぬれた筵(むしろ)を音がした付近にかぶせた。音は次第に遠くなり、聞こえなくなった。母に促され腹ばいで外へ出た。

修身さんにとって、これまで知らなかった内容ばかり。「こんなに細かく覚えているなんて」。保真さんにとって、それだけ強烈な記憶だったに違いない-。弟は兄の心中を察する。

空襲後に分かったことを保真さんはこう続けた。「木造家屋に焼夷弾が7発落ちていた。6発は家の中で破裂して、焼き尽くすのは10分とかからなかったと思う。防空壕の近くに落ちた1発は小さな排水溝にめり込み、お袋にぬれ筵を被(かぶ)せられ破裂しなかったのかも。破裂していたら母子は蒸し焼きになっていた。本当に運が良かった」

「隣の隣保班の1歳下の女の子は、防空壕の屋根を突き抜けてきた焼夷弾の直撃で亡くなった。あり合わせの材木で箱を作り、兄たちが集合火葬場に担いでいった。あのあたりには黒焦げの遺体がごろごろあったと聞いた」

家族が空襲を生き延びたからこそ、修身さんは生まれた。自分の運命を決めたあの日。「兄もきっと、覚えているうちに話しておきたいと思ったのだろう。自分の経験したことを残しておきたいと」。空襲の記憶、そして兄の思いは長い年月を経て弟へ引き継がれた。