7月6日、カメラマンの後藤悠樹さん(31)は、ロシアのサハリン島西海岸の港町、ホルムスクを訪ねた。

11年前に、この町で初めて出会った川瀬米子さん(74)とニガイ・レフさん(74)夫婦の“帰郷”に立ち会うためだ。

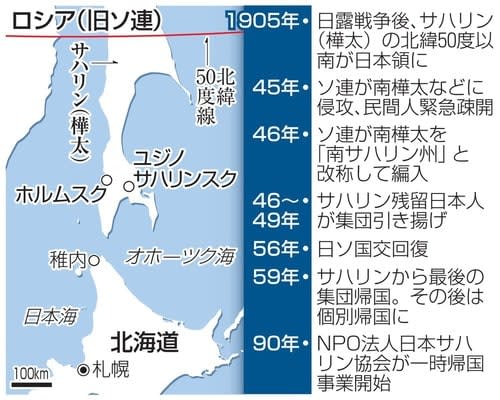

川瀬さんは、サハリンが樺太と呼ばれ、北緯50度以南は日本領だった時代にこの島で生まれ、第2次世界大戦が終わった時は2歳だった。当時、サハリンには約40万人の日本人が暮らしていたが、さまざまな事情で戦後も日本に引き揚げられない人がいた。11年前、川瀬さんもその残留日本人の一人だった。

▽20歳の旅

「亡くなった写真家の星野道夫さんの影響もあり、北に行きたいと思っていたんです。日本に関係があって情報の少ない所を探して、サハリンを見つけました」

2006年4月、東京・渋谷の日本写真芸術専門学校の2年生になった20歳の後藤さんは、北海道・稚内からフェリーに乗って、サハリンに向かった。

「それまで、北海道のすぐ北にこんなに大きな島があることすら知らなかった。写真のテーマを探すという目標はあったけど、実際はフェリーから見た流氷やアザラシに感動するレベルでした」

だが、サハリン州の州都ユジノサハリンスクでサハリン日本人会を訪ね、紹介してもらった残留日本人たちに会いに行ったことが転機になった。

「ユジノで1週間、ホルムスクで1週間。何人もの日本人のおばあちゃんに会って話を聞きました。戦争でものすごく悲惨な体験をしてきている人たちなのに、皆、突然やって来た僕にとても親切にしてくれた。その中でも心を開いてくれたのが、川瀬さんでした」

戦後、米ソ協定による集団引き揚げなどで、多くの日本人が帰国した。だが、戦前は日本の植民地だった朝鮮半島出身者と結婚した日本人女性らは、複雑な国家の壁に阻まれることになった。後藤さんが会った残留日本人のほとんどが女性だったのは、そのためだ。

▽工船で18年

川瀬さんは1943年、日本人の両親の間にホルムスク近くの町で生まれた。父親は戦後間もなく病死。母親は川瀬さんら6人の子どもを連れてホルムスクに働きに出て、朝鮮人の男性と結婚した。だが、この男性も数年後に事故死。川瀬さんは、幼いころから子守や、縫製の仕事をして一家を支えてきた。

祖父が朝鮮半島からサハリンに移住してきたというレフさんと、結婚したのは70年だ。レフさんは、サハリン州漁業航海船管理局の工船で旋盤工をしていた。その船に川瀬さんも18年間一緒に乗った。「いい男だったからね。取られないためだよ」と川瀬さんは笑う。

この明るさが、孫のような年の後藤さんを引きつけた。「大阪生まれだけど、親が転勤族で、東京や千葉に引っ越しを繰り返し、根無し草のような感覚があった。それに、10代後半からは、周囲の社会としっくりこない感じだったのに、サハリンで川瀬さん夫婦と話しているうち、自分の大切なものが見つかったような気がしたんです」

2週間のサハリンの旅を終える時「2人を置いて、日本に帰るのが申し訳ないと感じた」ほど、後藤さんと川瀬さん夫婦は親密になっていた。

▽人生を預かった

後藤さんは翌2007年も2週間、サハリンを再訪。09年に6カ月、13~15年にも、月単位でアパートの一室を借りてサハリンに長期滞在した。

写真専門学校を卒業し、アパレル会社に就職していたが、この長期滞在で「クビになりました」と苦笑する。その後は、東京都内の写真館に勤めながら、サハリン通いを続けている。

この間、09年には川瀬さん夫婦が次女の家族を同伴して、日本に永住帰国、札幌で暮らし始めることになった。後藤さんはその後も、川瀬さん夫婦はもちろん、まだサハリンに暮らしている残留日本人たちと親密な交流を続け、彼らの写真を撮り続けてきた。

14年1月に札幌で開いた写真展がきっかけで、北海道大の研究者らと共同プロジェクトを開始。共著で「サハリン残留」(高文研)という本も出版した。「彼の温かい目線と柔軟な感性が、残留者たちの素顔を捉え輝かせています」。共著者のパイチャゼ・スベトラナさん(45)は言う。

後藤さんはこれまで、サハリンの写真で収入を得たことはほとんどない。だが11年続けた今、「やめなくてよかったと心の底から思う」と言う。

「戦争に負けた民族の女性であることで、悲惨な歴史を背負わされたのに、強く明るく生きてきた川瀬さんら残留日本人を撮り、伝えるのは自分のライフワークだと思っています。皆の人生を、一部でも預かった。その責任があると感じています」(共同=立花珠樹)