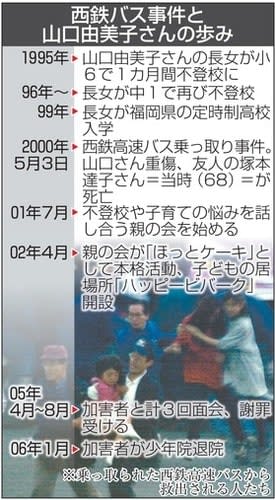

一番前にいた少年が立ち上がり、牛刀をかざした。「このバスを乗っ取ります」。2000年5月、西鉄高速バス乗っ取り事件の始まりだった。佐賀市の山口由美子さんは瀕死の重傷を負う。顔や手に傷痕があり、今も痛む。

しかし、事件の後「ありのままを受け入れる私になれた」と話す。不登校の子の居場所や親が語り合う場も仲間と一緒につくった。事件と不登校の問題、そして山口さん自身の生き方はどうつながったのか。

▽娘の顔

バスの中で痛みに苦しみながら、少年はつらい状況にあると直感した。

彼は当時17歳で山口さんの娘の1学年上。ひどいいじめに遭い、引きこもっていた。思い返すと、彼の表情は中学で不登校を続けた娘の顔と重なった。

娘は小6で学校に行けなくなった。そのとき山口さんは娘の不登校を受け入れた。1カ月後、娘は「私の心はいじめられて針みたいに細くなっていたけれど、もう太くなったから大丈夫」と学校に戻った。

中学では違った。母として、口には出さなくても「高校受験はどうするの、中学になってまだ甘えるの」という感情があり、娘を受け止めることができなかった。家は娘の居場所でなくなった。

事件はそんな山口さんの内面も変えた。それまでは洋裁の先生と家事の両方をこなし「頑張っている自分はいいが、頑張らない自分は駄目だ」と思ってきた。だが病院では、生きていくことの全てを人の手に委ねなければならなかった。そんな自分でも大切にされている。何もできない自分も生きていいんだと思えた。

退院後、娘や息子が元気を取り戻す。会話も弾んだ。親が生死の境をさまようという不安から解放されたからかと思ったが、違った。「お母さんが変わったからそう見えるだけだよ」

自分自身だけでなく、子どもをも、丸ごと受け入れられるようになっていたのだと気付く。

▽先入観

被害者として精神科医のカウンセリングも受けた。その医師が「あの少年にも居場所があったら、こんなことにはならんやったかもねえ」と漏らした。その言葉が山口さんの背中を押した。

事件から1年後、不登校の子の親の会を始め、さらに1年後には当事者の子どもたちが集う「ハッピービバーク」を開設する。

秋のある日「ビバーク」を訪ねると、小学生から20歳すぎの若者まで20人ぐらいが、ゲームをしたり、ホットケーキを作って食べたりしている。夕方、スタッフが「そろそろ片付けよう」と声を掛けるまで、時を忘れて楽しんでいた。みんな明るい。

不登校や引きこもりという言葉に対する先入観が覆されるようだった。学校に行くことを当然とする日本社会で、学校に行かない、行けないという子どもは苦しい。「でも、ここは安心して伸び伸びと過ごせる居場所です」と山口さん。

紹介のパンフレットにはこう書いてあった。「主体は子ども自身! 子どものやりたい気持ちを大切にし『自分で決めること』『自分で創造すること』を通して、仲間づくりを実践できる場をつくっています」

わが子に任せようと思えた 自分らしくいられる場

ハッピービバークという場は何をもたらすのか。

当初から参加、今はスタッフとして活動する30代の森田義也(よしや)さんは小2から学校に行っていない。担任が暴力的だったことも一因だが「学校という価値観から外れた人間です」と話す。参加者を静かに見守り、話に耳を傾ける。

開設直後、引きこもりの子を抱えるスタッフの女性が、その子と同年代の森田さんと話していた。「子どもとこんなことで言い合ったんだけど、どう思う」。森田さんは「お子さんの気持ち、僕は分かります」と答える。「うちの子、こんなんで大丈夫かしら」と重ねて問うと「そのままでいいんじゃないですか!」ときっぱり。その言葉は彼女の心をつかんだ。

引きこもっている状態は変わらないけれど「なるようになる、わが子に任せよう」と思えるようになったという。

精神科から紹介されてやってきた17歳の少年は、山口由美子さんにこれまでの事情を整理して話した。学校へ行きたくなかったが中学・高校と頑張って登校したこと、両親の離婚もあり苦しかったこと、高1で倒れて入院したこと。「治療の延長としてここに来ました」

山口さんは少し強い調子でこう説明した。「ここは治療の場ではないのよ。自分が自分らしくいられるところで、スタッフが何かしてあげるところではありません」

すると少年は納得した表情になった。「実はここに来て、とてもゆっくりした気分になりました。ここはしゃべってもしゃべらなくてもいい場所なんだと思いました」

メモ「長男が書いた地図」

事件で亡くなった塚本達子(つかもと・たつこ)さんは幼児教育の専門家。事件の約15年前、山口由美子さんは4歳の長男の育児に悩み、塚本さんを訪ね「幼児といえども一個の人格であり、人格を作りあげていく力を持っている」と教わる。

そのころ、自転車の後ろに長男を乗せて出かけると、帰りに「行きと同じ道を通ってね」と頼まれた。私の都合もあるのにと思いながらも、言う通りにすると、家に着くなり

「広い紙ちょうだい」。長男は紙いっぱいに地図を書いた。わがままに見えたことにも、やりたいことが隠れていたのだ。

記者ノート「僕はこう思う」

不登校だった山口由美子さんの娘は福岡市の定時制高校に入学する。合格発表の日、父と一緒に見に行き、満面の笑みを浮かべた。父はその顔を見て「この子は学びたかったんだ」と痛感する。

定時制の生徒には、本当に学びたくて入ってくる大人が交じっていた。そして人権が尊重されていた。中学のとき、校則が理不尽であると主張する娘に、先生の答えは「決まりだから」。

高校では「僕はこう思う」と、1人の人間として向き合ってくれる先生たちがいた。(共同通信編集委員佐々木央)