小学校の先生だった著者は30歳を前にしたある日、妻から強烈な言葉を浴びせられる。このまま彼が教師として生きるのは「つまらん」というのだ。

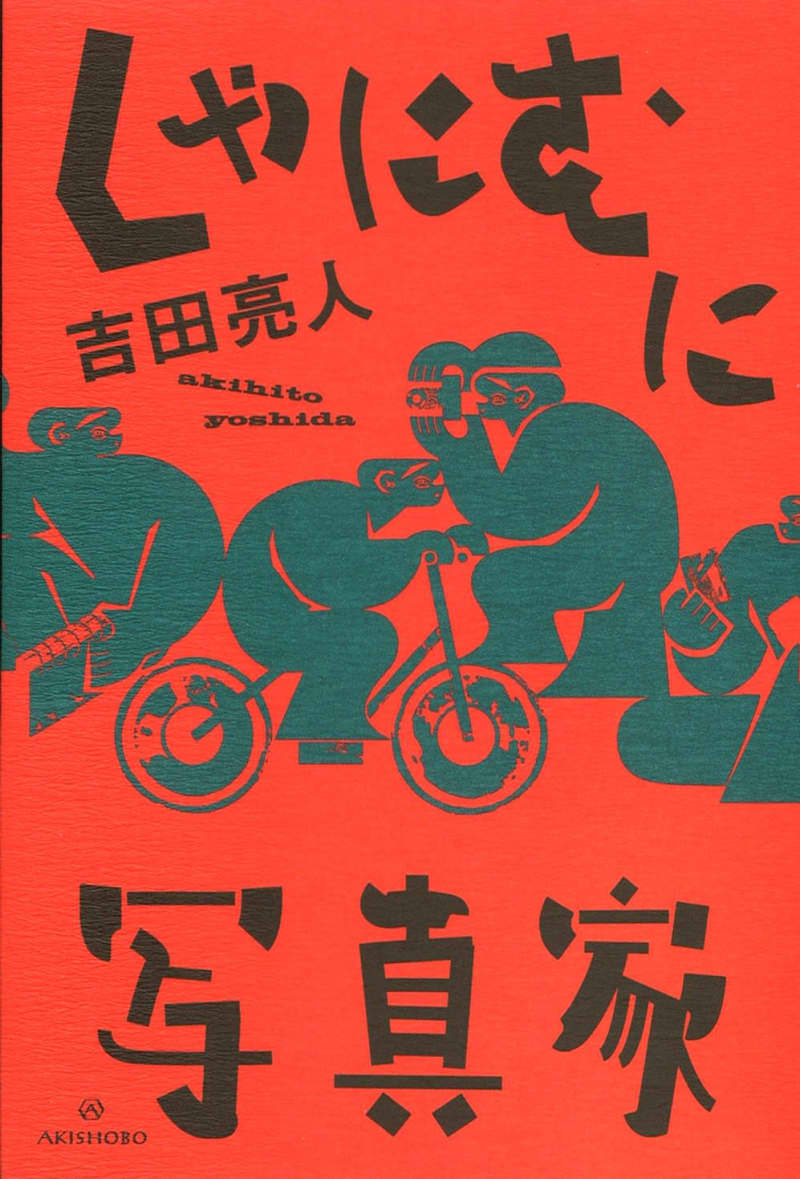

「自らの人生を切り拓いて、道を作っていってる姿を見せるのが、私たち親の役目やと思うねんな」と迫られる。教師の人生も立派に自らの道を切り拓くとは思うが、これは一読者の声。妻は真剣に「先生やめて」とぐいぐい押してくる。結局仕事を辞めてフリーの写真家を志した著者。本書は独り立ちするまでの日々を描いたエッセイだ。

何だかあぶなっかしいなあ、と著者の生き方が気になって、でこぼこ道を行く傍から見守る感覚で読み進める。

写真が好きだった著者だが、それまで専門的な勉強をしたことはない。なぜ写真家を選ぶのか、何を表現し、誰に伝えたいのか。教師を辞めたばかりのころは、その肝心なことが定まっていない。だからあちこちでつまずく。タイの難民キャンプに行って撮影しても、納得いく写真にはならなかった。撮影現場での作法も分からず、せっかく仕事を頼んでくれた編集者には「君、ダメだよ」「仕事こないと思うよ」とぴしゃりと言われてしまう。人ごとながら、いろんな人に叱られた時の私の記憶がよみがえり、天を仰いだ。

本書を読むきっかけは、巻頭にある著者のモノクロ作品だった。バングラデシュのレンガ工場やインドの染色工場で働く人たちの圧倒的な体躯、見る者を射貫く視線に、労働の苦さと誇りが塗り込められている。著者の故郷で撮った祖母といとこの日常の写真には、限りある生の優しさが定着されていると感じた。重量感と密度の高さを備えた写真に引きつけられ、隅々まで見てなお目が離せない。

本文には表現者としての芯が太くなる過程が描かれていて、ちょっと遅れて来た青春小説の趣があるのもいい。日本でも外国でも、著者はとにかくまじめに一生懸命、もがいている。悩みながら扉を押すと、手を差し伸べてくれる人たちにも出会う。著者の先行きを心配していたはずだが、いつの間にか「助けてもらうのがこんなに上手な人がいるのか」と驚き、うらやましくなった。

(亜紀書房 1600円+税)=杉本新