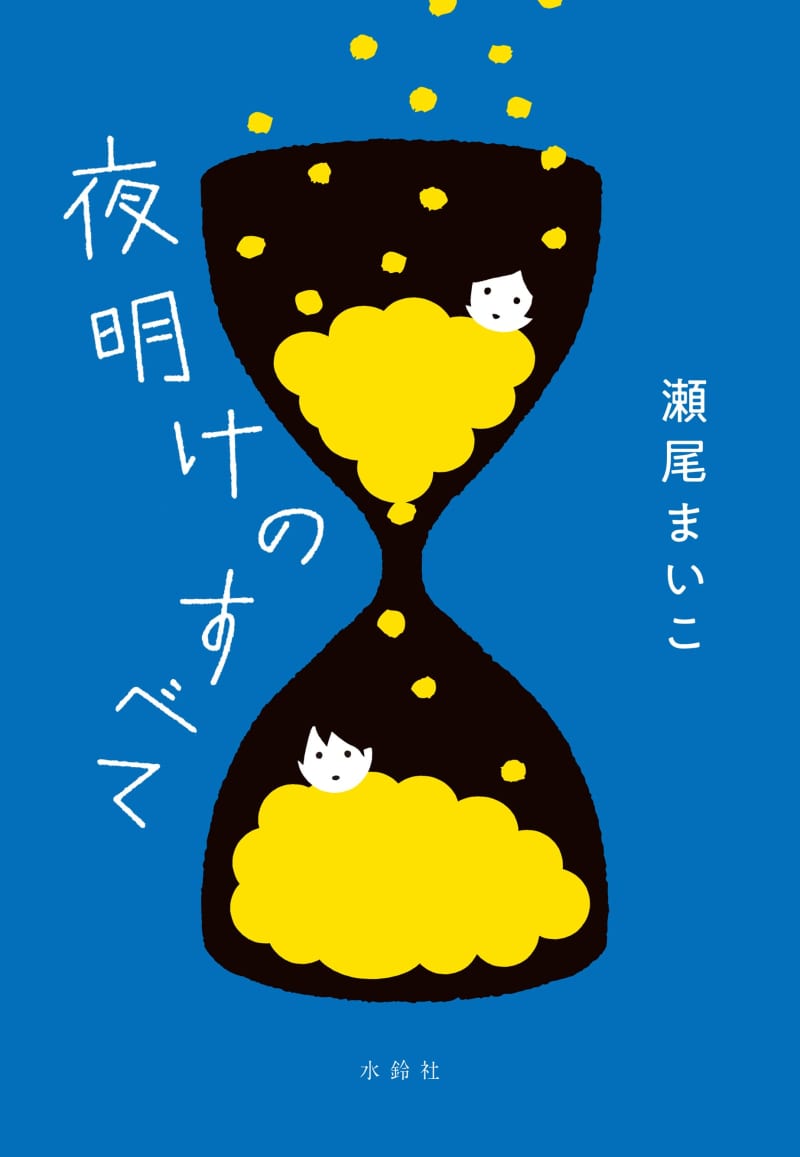

人生が思い通りにならない者に、かぎりなく優しい一冊である。主人公はふたり。月に一度、PMS(月経前症候群)の症状で、誰彼かまわず当たり散らしてしまう「藤沢」と、仕事にプライベートに意気揚々と生きていたのに、パニック障害に襲われて、以降、おそるおそる日々を重ねる「山添」だ。ふたりとも、実にままならない人生を生きてきた。他の誰でもない、自分の人生なのにだ。藤沢はささいなことで上司に突っかかってしまって前の会社を辞め、山添はなぞの発作に見舞われ続けて前の会社を辞めた。そんなふたりが出会ったのは、「栗田金属」という小さな会社だ。ここのモットーは「無理なくけがなく安全に」。誰かが倒れれば、誰かがカバーする。誰かがいなくなっても、何も滞らないようになっている。病を抱えるふたりには夢のような職場で、彼らはそれぞれに、自分の来し方行く末について思いを馳せる。

自分には有意義で幸せな人生なんてありえないのだと、自分に言い聞かせながら生きてきた彼ら。恋人と別れ、友人と絶縁して、孤独を生きている(と思い込んでいる)山添の日々に現れた藤沢。こんな病を抱えて、誰かと人生をともにするなんて考えられない(と思い込んでいる)藤沢の日々に現れた山添。藤沢は遠慮なく山添の日常に顔を出し、山添は藤沢自身にもわからないPMSの前触れを見て取る。恋愛でも、友情でもない補完関係が、ふたりを結ぶ。

かといって、「病める者を救うのは仲間である」とか「大切な人の存在である」的な美辞麗句を、声高に繰り返す本書ではない。ふたりはそれぞれに自問し、ささやかな実験を重ねては、ほんのちょっとずつ這い上がっていく。互いに手を貸し合っているのに、互いの日々の改善ぶりを眺めて「どうしてこうなったんだっけ?」と首をかしげている。この関係が実にいい。あなたが笑っているとうれしい、でもこれは「好き」とは違う。というか、「好き」だろうがそうでなかろうが、どっちだっていいのだ。誰かがめげていたら、何かできそうな者が手を貸す。それだけのことが、ふたりを、そして読者を救う。

私たちは「好き」を求めすぎた。人を救い、人に救われることは、もっと軽やかであっていい。

(水鈴社 1500円+税)=小川志津子