哲学は生きるためにある。生への切実な希求がない思考が、強度を持つはずはない。

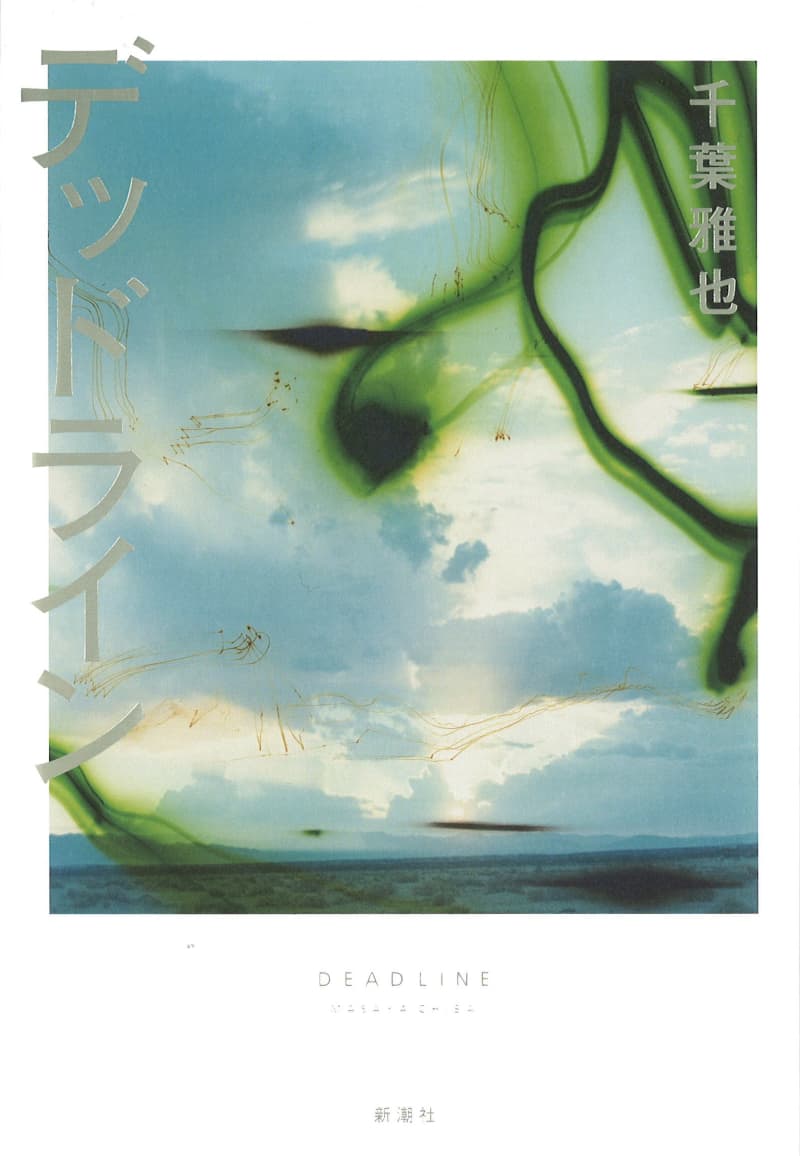

気鋭の哲学者で、『勉強の哲学』などがベストセラーになっている千葉雅也が初めて書いた小説『デッドライン』は、まさに切実な思考のための虚構である。数々の純粋かつ哲学的な問いを内包し、読者をそれらの問いに巻き込んでゆく。

物語は「僕」が暗闇の中、パンツ1枚の男たちの中で「回遊する魚」のようにうごめく場面から始まる。好みの男性と出会うための「ハッテン場」のシーンだ。主人公はゲイの現実を生きている。

2001年春、東京の大学院の修士課程に進んだ「僕」は、まだ研究テーマが決まっていない。高校時代からつるんでいる男性の友人Kとは、今でもしょっちゅうドライブする仲だ。大学院で文学を専攻する友人の知子とは研究の悩みなどを共有している。ゼミ学生たちとの交流、実家とのやりとり、そして「ハッテン場」での行きずりの性愛…。

大学院のゼミの場面も何度か出てくる。指導教官は中国哲学が専門の徳永先生。この先生がなんとも魅力的である。

例えば『荘子』に出てくる故事を示し、フランス現代思想につなげていく。話題は「言語の不純さ」についてだ。「デリダは言語の不純さを徹底的に考えた人です。(略)逆に、古代中国にはそもそもデリダ的な問いがあったのだ、ということなのです」。読みながら、哲学の面白いゼミに紛れ込んでいるような気分になっていく。

この徳永先生の指導により、「僕」はジル・ドゥルーズを修士論文のテーマに決める。ドゥルーズの思想の中には、マジョリティとマイノリティの対立の問題が含まれている。

ドゥルーズは「人間=男性」に対するマイノリティとしての「動物と女性」を提示する。そして動物になることと女性になること、つまり動物と女性への「生成変化」を「言祝いでいる」。この「生成変化」とは何か。

同性愛者である「僕」はマイノリティの側にいる。このテーマは「僕」の生き方の悩みに直結しているのだ。しかし修士論文提出のデッドラインが迫ってもなかなか考えがまとまらない。「僕」の焦りは徐々に高まってゆく―。

終盤、「僕」の視点が女性の知子に乗り移ったかのような場面がある。「女性に生成変化する」というドゥルーズ的実験だろうか。

「いかに生きるべきか」という哲学の根本と普遍的な若者の悩みが核にある。フランス現代思想という学問を武器にマイノリティを生き延びようとする学徒の青春小説である。

(新潮社 1450円+税)=田村文