<その子二十(はたち)櫛にながるる黒髪のおごりの春のうつくしきかな>と詠んだ与謝野晶子。彼女は歌集「みだれ髪」で近代短歌を切り開いた。晶子の歌の中で「髪」は自信の源であり、自由の象徴だった。女性としての誇りが凝縮されていた。

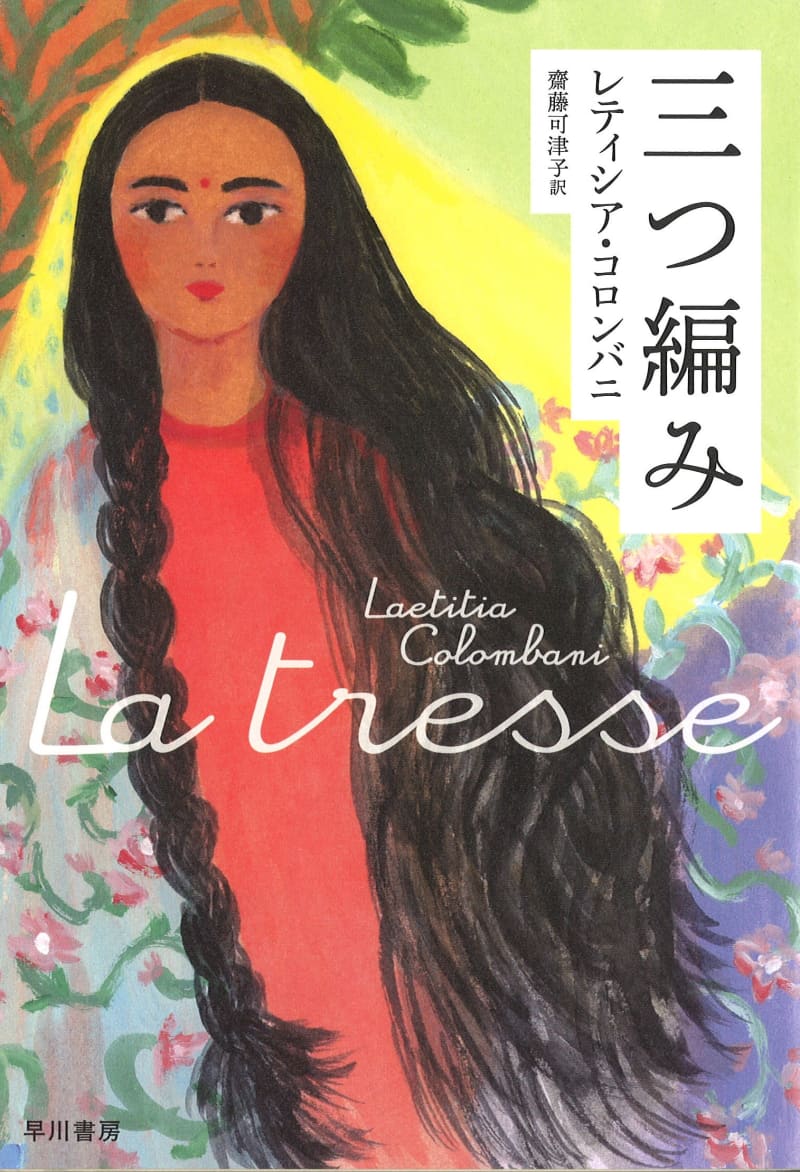

本書『三つ編み』の舞台は現代のインドとイタリア、そしてカナダ。それぞれの国で暮らす3人の女性の生が「髪」を介してつながる。三つの物語が、三つ編みを編むように少しずつ順番に語られてゆき、最後に交錯する。

インドのウッタル・プラデーシュ州の村に暮らすスミタは、カーストの最下層のさらに下、「ダリット(不可触民)」の女性だ。スミタは一日中、他人の糞便を素手で集める仕事をしている。代々母から娘へと受け継がれてきた生業で、スミタは6歳から始めた。逃げだすことはできない。少なくとも現世では無理だ。そう思わされてきた。

しかし優しい夫と結婚し、娘の成長を見ているうちに、スミタの考えは変わる。娘のラリータは美しい。腰まである長い髪はスミタが毎朝、梳かして編んでいる。この娘を学校に通わせよう。読み書きを習わせて「トイレの汲みとりに生まれつき、汲みとりとして死ぬ」という鉄鎖から抜けだすのだ。

だが、初めて学校に行った日にラリータを待っていたのは、教師の体罰だった。絶望したスミタはラリータを連れ、村を出ることを決意する。見つかれば「ふたりとも強姦され、木に吊るされる」と夫は反対するが、スミタは考えを変えない。「来世まで待つ気など毛頭なく、大事なのはいまのこの人生、自分とラリータの人生だ」

2人目の主人公は、イタリア・シチリアの毛髪加工会社で働く20歳のジュリア。家族経営の会社で、社長である父から技術を伝授されつつあるが、まだ父に頼りきっている。

その父が交通事故に遭い、脳挫傷で昏睡状態に陥る。途方に暮れる中で、会社が倒産寸前であることが分かる。

混乱して泣く姉。お金持ちと結婚して家族を救ってくれと頼む母。だがジュリアは勝負に出る。インド人の毛髪を使った商売を始めるのだ。

そしてもう1人の主人公は、カナダ・モントリオールで、シングルマザーとして3人の子どもを育てながら弁護士として働くサラ、40歳である。2度結婚し、2度離婚した。現在勤めている法律事務所で出世し、トップの座も目前にある。「ガラスの天井」を見事に打ち破ったのだ。

欲しいものは全て手に入れて突き進む“勝ち組”のサラが壁にぶち当たる。乳がんを宣告されるのだ。

それでも頑張り続けサラにさらなる打撃を与えたのは、目をかけていた後輩女性の裏切りだった。隠していた病気がばれてライバルに仕事を奪われ、干されていく。病気による差別。常に勝者であり続けたサラが弱者に転落する。

抗がん剤の副作用で髪の毛が抜けてしまったサラは、かつらを手に入れる。それは、病気を受け入れ、本当の自分を受け入れて、新たなスタートを切ることを意味していた―。

3人に共通しているのは、どんなに悲惨な境遇にもあっても折れない不屈の精神であり、気高い自尊心である。過酷な運命にあらがい、自由と自立を強く希求する。だからこそ、理不尽な社会に対して、猛然と闘いを挑むのだ。

3人をひそかにつなぐのが「髪」。それぞれ顔も知らない3人を、差別や困難と闘う同志として、著者がそっと結び付けた。そして、私たちは決して一人ではないと、呼びかけている。

(早川書房 1600円+税)=田村文