村上春樹の短編の映画化が相次いでいますね。松永大司監督「ハナレイ・ベイ」。「納屋を焼く」が原作の韓国イ・チャンドン監督「バーニング」などです。

「納屋を焼く」のほうは、以前、少し詳しく書いたことがありますので、今回の「村上春樹を読む」では「ハナレイ・ベイ」の魅力について考えてみたいと思います。

☆

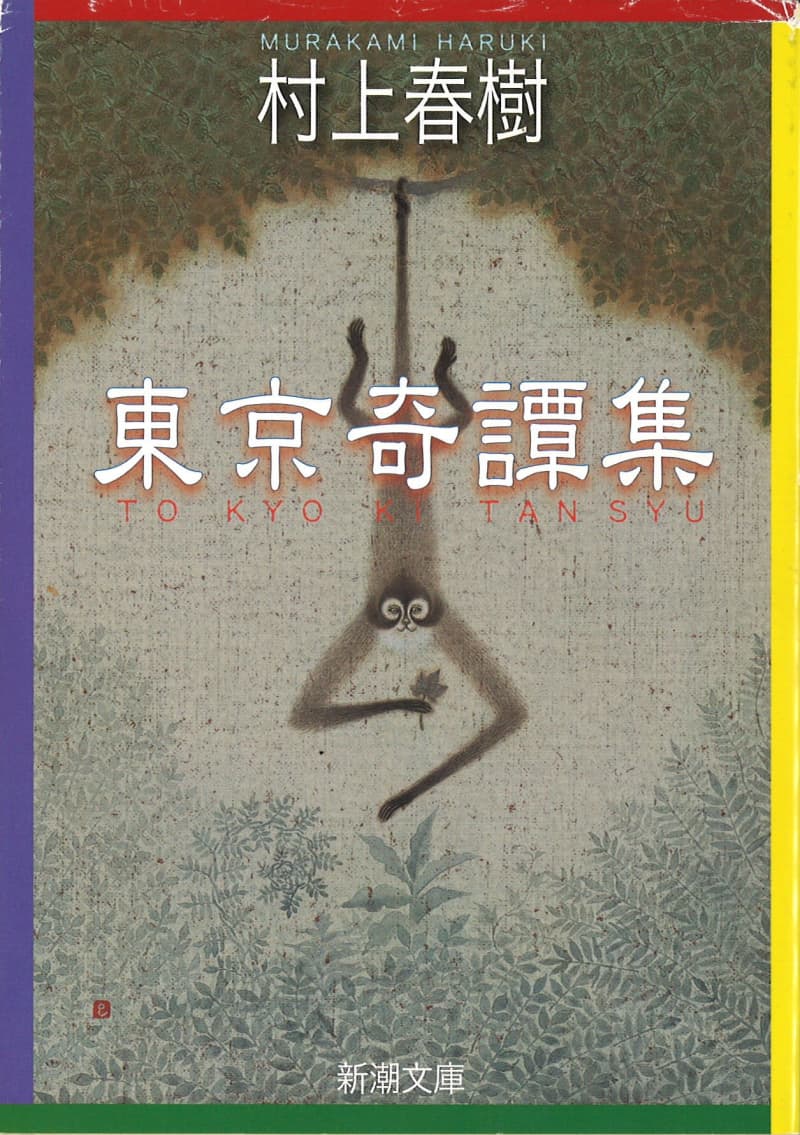

「ハナレイ・ベイ」は短編集『東京奇譚集』(2005年)に収められた作品です。読んで、まず印象が残るのは、自らも、その世代ですが、村上春樹が「団塊の世代のおばさん」を生き生きと書いてみせたことです。

まず、その「団塊の世代のおばさん」の部分を紹介してみましょう。

場所はハワイのカウアイ島のハナレイ湾(ベイ)です。

サチという女性が、背が高い男の子と、ずんぐりタイプの男の子の、若い2人組のサーファーと、次のような会話をしています。

「いいかどうかは知らないけど、マリファナじゃ人はなかなか死なない」「ただちょっとパアになるだけ。まああんたたちなら、今とそれほど変わりないと思うけど」

すると「ひどいこと言いますねえ」とずんぐりが言います。さらに長身のほうが「おばさん、ひょっとしてダンカイでしょう?」と加えるのです。

「なに、ダンカイって?」

「団塊の世代」

「なんの世代でもない。私は私として生きているだけ。簡単にひとくくりにしないでほしいな」とサチは応えますが、若者たちは「ほらね、そういうとこ、やっぱダンカイっすよ」とずんぐりが言うのです。「すぐにムキになるとこなんか、うちの母親そっくりだもんな」と言うのです。

「言っとくけど、あんたのろくでもない母親といっしょにされたくないわね」とサチは言っています。

☆

なかなか見事なやりとりですね。団塊の世代の女性と、その息子の世代の会話が活写されています。しかも再読すると、この世代間ギャップがあるはずの会話が、ただ見事に書かれているだけでなく、そこに親しみの感情も潜在していて、この物語で何回か出てくるサチとこの若者たちの会話が、重要な役割を担っていることがわかります。

☆

サチの息子が19歳の時、このハナレイ・ベイで大きな鮫(さめ)に襲われて死んでしまいました。物語は、その息子の死の場面から始まっています。息子は1人で沖に出てサーフィンをしている時に、鮫に右脚を食いちぎられ、そのショックで溺れ死んだようです。鮫は人肉が苦手で、一口齧(かじ)っても、だいたいの場合はそのまま立ち去ってしまうので、鮫に襲われても、パニックにさえ陥らなければ、片腕や片脚を失うだけで生還するケースが多いのだそうです。でも、サチの息子はパニックになって、溺死してしまったのです。

☆

遺体安置所で見た息子の死体は「右脚が膝(ひざ)の少し上のところからなくなっていた」のです。息子は「ごく普通にぐっすり眠っているように見えた。死んでいるとは思えない」とありますし、「肩を強く揺すったら、ぶつぶつ文句を言いながら起き出してきそうに見えた」とも村上春樹は書いています。

サチは、その遺体が自分の息子である確認の書類にサインして、火葬にして、遺骨を東京に持って帰ることを現地の警察官に伝えます。火葬の費用はアメリカン・エキスプレスのカードで払います。

息子の遺体の火葬の費用をアメリカン・エキスプレスのカードで払ったことについて、「それは彼女にはずいぶん非現実的なことに思えた。息子が鮫に襲われて死んだというのと同じくらい、現実味を欠いていた」と書かれています。

☆

翌日、火葬された息子の遺骨が入った小さなアルミニウムの壺(つぼ)を受け取ってから、サチはハナレイ湾まで車で行きます。息子が鮫に襲われたサーフ・ポイント近くに車をとめて、砂浜に座ると、5人ほどのサーファーが波に乗っています。「この人たちは鮫が怖くないのかしら」「私の息子が数日前に、この同じ場所で鮫に殺されたことを聞いていないのだろうか?」と思いながら、1時間ぐらい眺めているのです。

でもサチにとって「重みを持つ過去は、どこかあっけなく消え失(う)せてしまったし、将来はずっと遠い、うす暗いところにあった。どちらの時制も、今の彼女とはほとんどつながりをもっていなかった」と書かれていて、「今の私にいちばん必要なのは時間なのだ」とサチは思うのです。

☆

サチは結局1週間、コテージを借りて、秋のハナレイの町に滞在して、自炊をしながら暮らします。「彼女は日本に戻る前に、なんとか自分を取り戻さなくてはならなかった」のです。

以来、サチは毎年、息子の命日の少し前にハナレイの町へやってきて、3週間ばかり滞在しています。ビーチにただ一日座っているだけですが、それが10年以上続いています。

このような中で、サチは、前に紹介した日本人の背が高い男の子と、ずんぐりタイプの男の子の若い2人組のサーファーと出会うのです。若者2人はヒッチハイクをしていました。「どこまで行くの?」と彼女が車の窓を開けて、日本語でたずねると、「ハナレイってところ」と答えるので、ちょうど帰るところなので、乗せていくのです。

そしてサチは2人に「ハナレイのいちばん安いホテルはね、初心者はパスした方がいいよ」とアドバイスします。その理由は、主にドラッグで、なんにも知らない人たちは、いいカモになるからです。例えば、「アイス」という覚醒剤の結晶みたいなものはやばいことを2人に教えるのです。

そのあとに、若い男の子たちが「あのー、マリファナなんかはやってもいいんですか?」と聞いて始まるやりとりが、前に紹介した「ダンカイのおばさん」をめぐる会話です。

☆

2人にコテージをかなり安くしてもらって紹介しますが、2人の予算にはあわなかったようです。

「非常用のお金、あるんでしょ?」とサチが言うと、長身の方がダイナースクラブの家族カードを持っているのですが「ほんとに非常の場合にしか使うなって、親父(おやじ)に釘をさされてんです。使い出すときりないからって」と言います。

「アホ」とサチは言います。「今が非常の場合なの。命が惜しかったら、さっさとカード使ってここに泊まりなさい」と告げます。この小説にはカード決済のことが何回か出てきますが、それらの場面も、この小説の魅力を倍加しています。

そして、サチがその若者たちの海での姿を見ると「いかにも頼りなさそうな見かけに比べて、二人のサーフィンの腕は確かだった」のです。「波に乗っているときの彼らは、とても生き生きとして見えた。目が明るく輝き、自信に満ちていた」とあります。

☆

そのサチはピアニストです。彼女がピアニストになるまでの人生を簡単に紹介しておきましょう。サチは高校生となってから、ピアノを弾き始めたのですが、彼女には絶対音感が備わっていて、誰に習ったわけでもないのに、十本の指は滑らかに動きました。

高校の音楽教師がジャズ・ピアノの基礎的な理論を放課後に教えてくれて、その教師から、プロのピアニストになれるよと言われますが、自分にできるのはオリジナルを正確にコピーすることだけだと思っていたサチは、高校を出た後、料理を勉強することにします。父親が経営しているレストランを継ごうかと思ったのです。そして料理の専門学校に通うためにシカゴに行きました。

でも、その学校で料理の勉強をしているうちに、同級生に誘われてダウンタウンの小さなピアノバーで、小遣い稼ぎのためにピアノを弾くようになったのです。そして血だらけの豚肉をさばいたり、汚れた重いフライパンを洗っているより、ピアノの前に座っている方がずっと愉しいので「やがて学校にも行かなくなった」そうです。

ですから、息子が高校をドロップアウトして、サーフィンに明け暮れていた時も、まあ仕方あるまい。たぶん、こういうのが血筋なんだろうと、思っていました。

☆

息子の父親は1歳下のジャズ・ギタリストで、サチが24歳の時に結婚。2年後に息子が生まれます。でも夫は、ほとんど収入がなく、常習的にドラッグをやり、女癖が悪く、結婚5年で、ドラッグをやりすぎた夫は別な女の部屋で心臓発作で死んでしまうのです。

その夫の死後、しばらくしてから、サチは東京・六本木に小さなピアノ・バーを開くのです。それが予想以上に繁盛しました。

☆

村上春樹の作品には必ず、これはどんなことを意味しているのか……と、深く考えさせる場面がありますが、この「ハナレイ・ベイ」にも、それはあります。

この作品の最大の謎というか、読む者を一番考えさせるのは、次のような場面です。

サチはハナレイに長く滞在するうちに、ハナレイのレストランで、ときどきピアノを弾くようになっていきます。

レストランに、グランドピアノが置いてあり、週末になると、50代半ばのピアニストがやってきて演奏します。「とくに腕のいいピアニストではなかったが、人柄は温かかったし、その温かみは演奏にもにじみ出ていた。サチはそのピアニストと親しくなり、ときどき彼のかわりにピアノを弾かせてもらった」とあります。

この「温かみ」と「親しくなる」という言葉に注意しておきたいと思います。

☆

そのレストランでピアノを弾いているときに、例のサーファー2人組が食事をとりにやってくるです。

「へえ、おばさん、ピアノ弾くんだ」とずんぐりが言い、「すげえうまいっすねえ。プロなんだ」と長身が言います。

「遊びよ」とサチは答え、「でも、あんたたち、貧乏なんじゃないの? こんな店で食事する金あるの?」と問いますが、「ダイナース・カードがありますもん」と長身が得意そうに答えます。

「それって、非常用じゃなかったの?」とサチは、さらに問いますが、「まあ、なんとかなりますよ。でも、こういうのって、一回使うとクセになっちゃうんですね。まったく親父の言うとおりだ」と答えています。このカード決済を巡る会話も面白いですね。

☆

日本人サーファー2人組に「ところであんたたち、ハナレイで気楽にサーフィンしまくって楽しかった?」と聞くと、「すげえ楽しかった」とずんぐりが言い、「サイコーだったす」と長身が答えるのです。

さらに「楽しめるときにめいっぱい楽しんでおくといい。そのうちに勘定書きがまわって来るから」と、サチは話しますが、これに対して「大丈夫っすよ。こっちにはカードありますから」と長身は答えるのです。これには、サチも「あんたたち、気楽でいいよ」と言うしかありません。

☆

そして、このやりとりの後に、サチと若者サーファー2人組との、この作品で最も重要なやりとりが記されています。

「おばさん、ここで片脚の日本人サーファーって見ました?」とずんぐりが言うのです。

サチは見たことがありません。でも「俺たち二度ばかり見かけたんです。ビーチから俺たちのことをじっと見てました」と言うのです。「俺たちが浜に上がると、もうどこにもいないんです。姿が見えない。話をしてみたかったから、けっこうマジに探したんだけど、見あたらなかった。年頃はたぶん俺たちくらいじゃないかと思うんだけど」

さらに長身の方が言います。「おばさんもしょっちゅうビーチに座ってますよね。いつも同じ場所に。そこからちょっと離れたところに、そいつは片脚で立ってました。そして俺たちのことを見ていました」

それからサチは毎日、ビーチを何度も往復して、片脚のサーファーの姿を探しましたが、その姿はどこにもありませんでした。地元のサーファーたちに「片脚の日本人のサーファーを見たことある?」と尋ねまわりましたが、誰もが変な顔をして首を振ります。

☆

山場は、この次です。

日本に帰る前の夜、サチがベッドに入ると、ゲッコー(ヤモリ)の鳴く声が波の音に混じって聞こえきます。すると「気がつくと目から涙がこぼれていた」のです。「枕(まくら)が濡れていることで、初めて自分が泣いていることに思い当たった」のです。

「どうしてあの二人のろくでもないサーファーにそれが見えて、自分には見えないのだろう? それはどう考えても不公平ではないか?」と思うのです。

遺体安置所の息子の遺体を思い浮かべて、「ねえ、どうしてなの? そういうのってちょっとあんまりじゃないの」と息子に聞いてみたいぐらいに思います。

☆

村上春樹の主人公が涙する時、それは、何か本質的な深まり、深いところでの転換が記されていることが多いのです。その涙の意味と、主人公の微妙で、深い変化を考えてみることが大切です。

サチは長いあいだ濡れた枕に顔をうずめ、声を押し殺していました。「私にはその資格がないのだろうか?」。それはサチにはわかりません。

「彼女にわかるのは、何はともあれ自分がこの島を受け入れなくてはならないということだけだった。あの日系の警官が静かな声で示唆したように、私はここにあるものをそのとおり受け入れなくてはならないのだ。公平であれ不公平であれ、資格みたいなものがあるにせよないにせよ、あるがままに」と思うのです。

☆

一人息子を失って独りになってしまった女性の悲しい話ですのに、「ダンカイのおばさん」であるサチと、若い日本人サーファーのずんぐりと長身の2人組との快調なやりとりのおかげで、読者は、この「片脚の日本人サーファー」の話が出てくるまで、テンポよく、楽しく読んできます。

でも、村上春樹の小説の特徴ですが、これはなんだろうと、その意味を考えさせる場面が必ず出てきます。「ハナレイ・ベイ」では、このサチには自分の息子である「片脚の日本人サーファー」が見えないのはどうしてかという点かと思います。それはどうしてなのか…ということを読者に考えさせるのです。このことを私なりに考えてみたいと思います。

☆

まず、サチが「あの日系の警官が静かな声で示唆した」ということについて紹介しておきたいと思います。息子を火葬にした後、サカタという日系の警官が「ほかにお子さんはおられるのですか?」と尋ねます。サチは一人息子であること、夫も既に死んでいることを話します。

すると、日系の警官は「私からひとつ、あなたに個人的なお願いがあります」と言って、別れ際にこんな話をするのです。

「ここカウアイ島では、自然がしばしば人の命を奪います」「ここの自然はまことに美しいものですが、同時に時として荒々しく、致死的なものともなります」「私たちはそういう可能性とともに、ここで生活しています」「どうか今回のことで、この私たちの島を恨んだり、憎んだりしないでいただきたいのです。あなたにしてみれば勝手な言い分に聞こえるかもしれません。しかしそれが私からのお願いです」と言います。

☆

さらに、その日系の警官は自分の母の兄が1944年にヨーロッパで戦死したことを話します。日系人の部隊の一員として、ナチに包囲されたテキサスの大隊を救出に行ったとき、ドイツ軍の直撃弾にあたって亡くなったのです。「認識票と、ばらばらになった肉片しか残りませんでした」とも加えます。兄を深く愛していた母は、以来、人が変わったようになってしまったとのことです。

さらに、日系の警官は、このように話しています。

「大義がどうであれ、戦争における死は、それぞれの側にある怒りや憎しみによってもたらされたものです。でも自然はそうではない。自然には側のようなものはありません。あなたにとっては本当につらい体験だと思いますが、できることならそう考えてください。息子さんは大義や怒りや憎しみなんかとは無縁に、自然の循環の中に戻っていったのだと」

☆

この日系の警官の言葉と、対応していることなのかもしれませんが、カウアイ島で、若い2人の日本人サーファーが「片脚の日本人サーファー」のことをサチに伝える場面の前に、こんな話が記されています。

2人の若者が「俺たち、おばさんに一回ごちそうしなくちゃと思っていたんすよ」とサチに言います。あさっての朝には日本に帰るので「その前にお礼みたいなことをしておきたかったんです」と言うので、サチも「気持ちだけもらっておくよ」と話します。

すると、大柄な白人の男が彼らのテーブルにやってきて、サチの脇に立ち、「あんた、ピアノうまいな」と言います。40歳ぐらいで、髪は短く、細めの電信柱ぐらいある腕には大きな龍の入れ墨があって、その下にUSMC(合衆国海兵隊)という文字が入っています。それはかなり昔に入れたものらしく、色は薄くなっています。

サチも「ありがとう」と答えますが、「日本人か?」「俺は日本にいたよ。昔のことだけどな。イワクニに二年」などと、その男が言います。サチは「へえ。私はシカゴに二年いた。昔のことだけど。それでおあいこだよね」と言い返します。

そして、男は、「なんかピアノ弾いてくれよ」と言うのですが、サチは「私はここで働いてるわけじゃないし、今はこの子たちと話してるの」と言って、きっぱりと断ります。

すると男は「どうして日本人は自分の国を守るために戦おうとしないんだ? なんで俺たちがイワクニくんだりまで行って、あんたらを守ってやらなくちゃならないんだ?」と言うのですが、サチは「だからピアノくらい黙って弾けと」、そういう意味かと問うと、男は「そういうことだ」と言い、さらに日本人サーファーの2人組に「よう、お前らどうせ、役立たずの、頭どんがらのサーファーだろう。ジャップがわざわざハワイまで来て、サーフィンなんかして、いったいどうするんだよ。イラクじゃな――」と言うのです。

それに対して、サチは「ひとつあんたに質問があるんだけれど」「いったいどういう風にしたら、あんたみたいなタイプの人間ができあがるんだろうって、ずっと考えていたのよ」と、まっすぐ男の顔を見て、言います。

これは「ダンカイのおばさん」面目躍如の場面です。さらに「生まれたときからそういう性格なのか、それとも人生のどっかで何かしらすごおく不快なことがあって、それでそうなってしまったのか、いったいどっちなんでしょうね? 自分ではどっちだと思う?」と加えています。

☆

こういう人間は、別に米国でなくてもいますね。男女の別なくいるかと思います。サチと若者たちの会話の間に、関係もなく、自分の原理で、土足で侵入してきて、自分の原理を尺度にして、その場を抑圧する人たちです。対等な関係で、ものを考えない人たちです。

そして、この場面は「今はこの子たちと話してる」ことを大切にするための、サチの発言です。「役立たずの、頭どんがらのサーファーだろう。ジャップがわざわざハワイまで来て、サーフィンなんかして、いったいどうするんだよ」の言葉に対する反撃でした。

もちろん、ハナレイで知り合った若い2人組と話していることを大切にするためのサチの言葉ですが、当然、そこには、亡くなった息子とのことが反映しているでしょう。そのように読むしかありません。

この若い2人組と話していることは、本当はあったらよかった息子との会話です。

☆

サチは、息子の死に対して、ほとんど冷静で、感情があらわれません。

サチは、自分の息子を人間としてあまり好きになれなかったと自覚していました。わがままで、集中力がなく、嘘つきで、勉強はほとんどせず、「多少なりとも身を入れてやっていたのはサーフィンだけだったが、それだっていつまで続いたかわかったものではない」と考えています。このサチの考え方には、どこかひやっとする冷たい感覚があります。

そして、息子は女の子とも、遊ぶだけ遊んで、飽きると玩具(おもちゃ)のように捨ててしまう人間でした。「私がたぶんあの子をスポイルしてしまったのだろう」とサチは思っています。「仕事が忙しすぎた」とも記してあります。

ですから、息子がカウアイ島のハナレイに行ってくると言い出した時も「気は進まなかったが、言い合いをするのにも疲れて、サチはしぶしぶ旅費を出してやった」のです。

☆

そのように、サチは冷静で、自覚的ですが、でも息子に対する温かい愛には欠けていたという人なのでしょう。

その彼女が「片脚の日本人サーファー」の息子の幽霊というか、息子の姿を見ることができないために、初めて、泣くのです。自分の中に、息子を、深く、温かく愛していた感情が生きていること知るのです。

なぜ、サチが「片脚の日本人サーファー」の息子の姿を見ることができないのか。それは<死んだ息子のことを思って泣かなかったからだろう>と私は思います。

このサチが泣く日が「日本に帰る前の夜」に設定されていることには意味があるのでしょう。おそらく、私の考えですが、翌日にはサチは「片脚の日本人サーファー」の息子の姿を見ることができたはずです。長いあいだ濡れた枕に顔をうずめて、声を押し殺していた「サチは翌朝、健康な一人の中年女性として目を覚ました」と記されていますから。

帰国せずに、翌日、いつものようにハナレイのビーチに行けば、「片脚の日本人サーファー」の息子の姿を見ることができたはずです。

☆

日本に帰ったサチは、8カ月ぐらいして、東京の街、六本木でずんぐりの方のサーファーに偶然、再会します。その場面も「ダンカイのおばさん」の鮮やかな会話が描かれています。そして、作品の最後に、サチが毎晩、ピアノを弾いている姿が書かれています。ピアノを弾きながら、彼女は秋の終わりに3週間ハナレイに滞在することを考えています。

「打ち寄せる波の音と、アイアン・ツリーのそよぎ」「貿易風に流される雲、大きく羽を広げて空を舞うアルバトロス。そしてそこで彼女を待っているはずのもののことを考える」とあります。

ずんぐりとの再開は、サチが泣いて、翌日、帰国した8カ月ぐらいした時に設定されているのですから、今度、サチが秋の終わりにハナレイに行く時は、私の考えでは「片脚の日本人サーファー」の息子の姿と会える最初の機会となるはずです。

「そしてそこで彼女を待っているはずのもの」とは「片脚の日本人サーファー」の息子との再会でしょう。行き場のない憎しみ、不公平感……。そんな感情から解放されたサチなのですから。(共同通信編集委員 小山鉄郎)

******************************************************************************

「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓