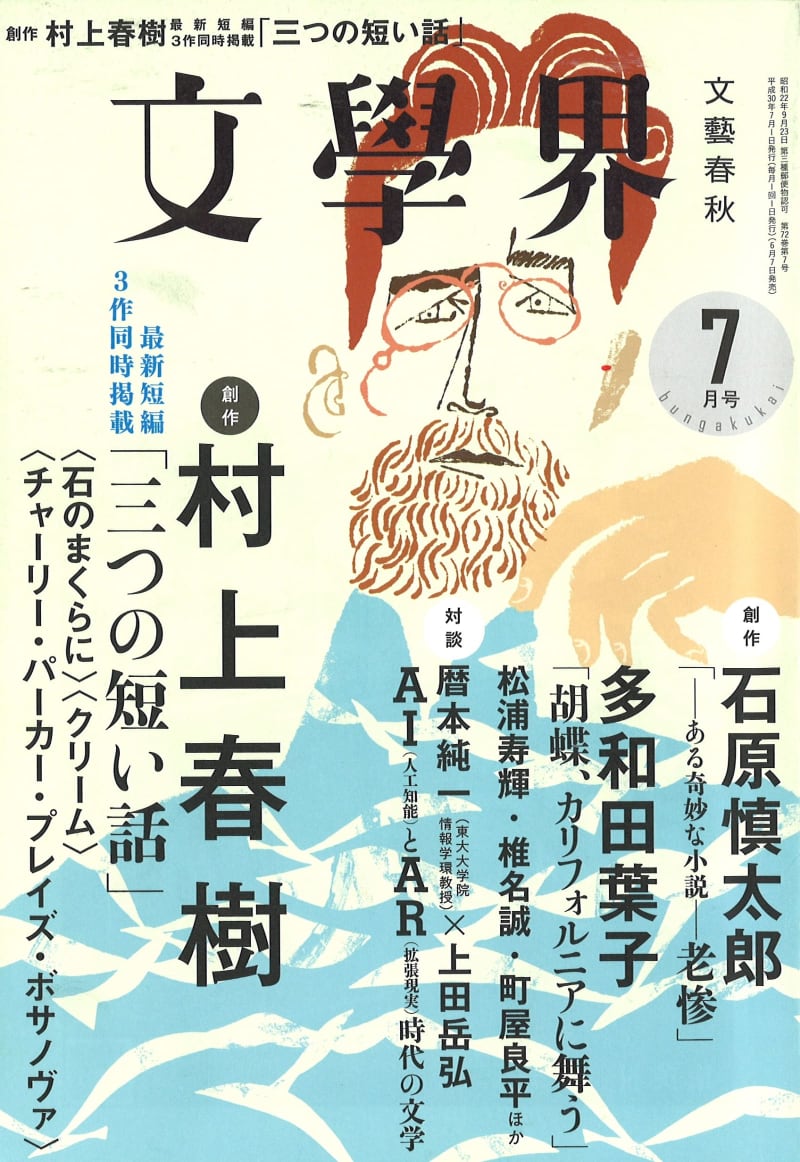

村上春樹が新しい短編3作を雑誌「文學界」(7月号)に発表しています。今月の「村上春樹を読む」では、この短編について書いてみたいと思います。

「文學界」に「三つの短い話」として同時掲載された短編は「石のまくらに」「クリーム」「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」の3作です。

村上春樹自身が長編については自作を「長めの長編」と「短めの長編」に分けていますが、それを短編にも当てはめると、発表された短編はいずれも「短めの短編」に当たると思います。3作合わせての掲載が計40数ページですから、掌編小説という長さの作品かもしれませんが、でも読んでみると、ページ数よりも広さと深みを感じる3作品です。

まだ発表されたばかりの短編ですので、未読の人もいるかと思いますが、私は3作とも楽しんで読むことができました。いずれまとまって短編集に収録されると思いますが、リアルタイムで読んで感じたことを書いておくことが、この「村上春樹を読む」というコラムを連載している者の務めかとも考え、感想を記しておきたいと思います。内容は、いかにも私らしい読みが反映したものになるかもしれませんが、その点はご容赦ください。未読の人は、ぜひ「三つの短い話」を読んでから、今回の「村上春樹を読む」をお読みください。

☆

これらの短編には、いくつか共通したものがあります。その1つは、過去をめぐる話だという点です。

「石のまくらに」は「僕」が大学2年生で、まだ20歳にもなっていない頃、同じ職場で、同じ時期にアルバイトをしていた20代半ばくらいの女性に関する思い出です。僕は、その女性とふとした成り行きで一夜を共にすることになったのです。そのあと1度も顔を合わせていません。

「クリーム」は、18歳の時に経験した奇妙な出来事について、のちに「ぼく」が、年下の友人に語る物語です。この奇妙な出来事に遭った時、「ぼく」は浪人中でした。その年の10月の初めに、ある女の子からピアノ演奏会への招待状を受け取ります。「彼女」は「ぼく」よりひとつ学年が下ですが、同じ先生にピアノを習っていたのです。

リサイタルの会場は神戸の山の上でした。「ぼく」は阪急電車からバスに乗り継ぎ、急坂を上がっていきます。山頂近くのバス停で降りて、少し歩いたところに小ぶりなホールがあり、そこでリサイタルがおこなわれるという案内です。「ぼく」が、案内状に書かれた地番と簡単な地図を頼りに坂を上っていって、目指す建物に着いたとき、その大きな鉄扉が固く閉ざされていました。何がどうなっているのか、「ぼく」は、さっぱり事情がわからないまま、今度は坂を下っていくのです。

「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」は「僕」が大学生の頃、大学の文芸誌に書いた架空のレコード批評をめぐる話です。チャーリー・パーカーは1955年3月12日に亡くなっていますし、ボサノヴァがアメリカでブレークしたのは1962年で、仮に、チャーリー・パーカーが1960年代まで生き延びて、ボサノヴァに興味を持ち、もしそれを演奏していたら……という想定で書いたものです。

そして、後日談が書かれています。レコード批評を書いたおおよそ15年後に、その文章は意外なかたちで「僕」のところに戻ってくるのです。まるでブーメランのように。

つまり仕事でニューヨークに滞在しているときに、時間が余ったので、小さな中古レコード店に入った「僕」がチャーリー・パーカーのコーナーに「Charlie Parker Plays Bossa Nova」というタイトルのレコードを見つけることになるのです。

「記憶というのは小説に似ている、あるいは小説というのは記憶に似ている」。村上春樹の第1短編集『中国行きのスロウ・ボート』の中の「午後の最後の芝生」の冒頭近くに、そんな言葉が記されていますが、この新しい3つの短編も、紹介したように記憶をめぐる物語です。

☆

そして、3作通して、2つ目の共通点は、それらが「死」をめぐる話だということです。

「石のまくらに」に、登場する「彼女」は短歌を作っていて、「僕」と関係して、別れたあと、歌集を「僕」に送ってきます。

その短歌は例えば「石のまくら/に耳をあてて/聞こえるは 流される血の/音のなさ、なさ」「やまかぜに/首刎(は)ねられて/ことばなく あじさいの根もとに/六月の水」「午後をとおし/この降りしきる/雨にまぎれ 名もなき斧が/たそがれを斬首」というものです。作品の冒頭近くにも「彼女のつくる短歌のほとんどは、男女の愛と、そして人の死に関するものだった」とあります。読んでいくと「男女の愛」より、「人の死」に関する歌のほうが多いように感じます。

「クリーム」の「ぼく」は訪ねたホールが閉まっていたので、坂を下っていくのですが、少し下ったところにこぢんまりとした公園があって、この公園のベンチに腰を下ろしていると、キリスト教の宣教をする車の拡声器を通した声が聞こえてきます。それは「人はみな死にます」「すべての人がいつかは死を迎えます。この世界に死なない人はひとりもおりません」と言っています。

「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」には「死はもちろんいつだって唐突なものだ」「死んだときに私が何を考えていたかわかるかい?」とバードが「僕」に語ったりしています。バードはチャーリー・パーカーの愛称です。

☆

そのように、各作品の中に「死」についての言葉が村上春樹によって記されているわけですが、それとともに、別な角度からも、死や霊的な世界を含んだ作品だと、私には思われました。

村上春樹の作品の中で、数字の「四」や「四」の倍数で記されている場面の多くは「死」の世界を表しているのではないか……。つまり「四=死」なのではないか、という考えを、以前、私は述べたことがあります。もちろん、一読者としての個人的な読みですが、その「四=死」の感覚を濃厚に感じさせる「三つの短い話」なのです。少し具体的に、指摘してみましょう。

☆

例えば「石のまくらに」で、「僕」が一夜を共にする「彼女」と一緒に働いていたのは「四ツ谷駅」近くの大衆向けのイタリア料理店です。「四ツ谷駅」は短編「螢」や長編『ノルウェイの森』で、主人公の男女が中央線の電車の中で偶然再会し、2人が電車を降りる駅でもあります。村上春樹作品の中での「四ツ谷駅」は死者と生者が出合う場所なのだと思います。

そして「彼女」から送られてきた歌集の「最初のページには28という番号」がスタンプで捺(お)してありました。「限定版の28冊目」という意味のようです。

一夜だけの関係の「彼女」が歌集を「僕」に送ることができたのは「もしほんとに読みたいのなら、あとで送ってあげるよ。きみの名前と、ここの住所を教えてくれる?」と「彼女」が言うので、メモ用紙に名前と住所を書いて、「僕」が渡したからです。すると「彼女」は「それを眺め、四つに折りたたんで、オーバーコートのポケット」にしまっています。

このように「僕」と「彼女」は「四」と「四」の倍数で繋がっている関係です。そして歌集を受け取った「僕は短歌についてはほとんど何も知らなかった」という人間ですが、「そのうちの八首ほどは――僕の心の奥に届く何かしらの要素を持ち合わせていた」と記されていて、その「八首」が紹介されている作品です。

ちなみに「僕」と「彼女」が関係するのは「彼女が十二月の半ばでその店を辞めること」になって、ある日、閉店後に何人かで近所の(つまり四ツ谷ということ)居酒屋に飲みに行った夜のことです。ですからおそらく「十二月」に2人は関係しているのでしょう。

このように「石のまくらに」は「四」と「四」の倍数が重要なことで頻出する作品ですが、他の2作品も同様なのです。

☆

「クリーム」の「ぼく」は、紹介したようにピアノ演奏会への招待状を送ってきた「彼女」と同じ先生にピアノを習っていました。2人は「一度だけ、モーツァルトの四手のための小品を連弾したことがある」という関係です。「でもぼくは十六歳のときにピアノのレッスンに通うのをやめて」しまいました。そんな「彼女」からの再会への誘いなのです。

そして、ホールが閉まっていたので、「ぼく」は坂を少し下って、こぢんまりとした公園のベンチに腰を下ろすわけです。その公園は水飲み場もなく、遊具が置いてあるわけでもありません。「中央に、屋根のついた小さな四阿(あずまや)がひとつぽつんと建っているだけ」です。「四阿」のまわりには灌木が配され、「地面には四角い平石」が敷かれています。

そして、リサイタルの案内状にあったホールの鉄扉が固く閉ざされていたという、何がどうなっているのか、さっぱり事情がわからない「ぼく」は「気持ちを整理するためにその公園に入り、四阿の壁付きのベンチに腰を下ろ」すのです。その「四阿の入り口からは港が一望に」見渡せます。「埠頭に積み上げられた四角い金属のコンテナ」も卓上の小さな箱のように見えるのです。

「四阿」は東国の田舎風の家を意味するとも言われますので、「東屋」とも書きますし、「阿舎」などとも書きますが、「四阿」という表記は、村上春樹の意識的な選択のように、私には感じられます。数えてみると、「四阿」が8回ほど記されています。

☆

「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」についても、同様のことが指摘できると思います。チャーリー・パーカーは1955年3月12日に亡くなっていますが、その「バードが戻ってきた」のは「1963年」です。「1963年」に、チャーリー・パーカーが再びアルトサックスを手に取り、ニューヨーク近郊のスタジオで録音して「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」を出したのです。その「1963年」は「1955年」のチャーリー・パーカーの死から「八年を経た」年です。

そして収録された曲は、A面に「コルコヴァド」など4曲。B面に「アウト・オブ・ノーホエア」など4曲です。紹介したように、後日談として、「僕」はニューヨークの中古レコード店で「Charlie Parker Plays Bossa Nova」というタイトルのレコードを見つけるのですが、そのレコードには35ドルの値段がついていて、どうしようか、「僕」はずいぶん迷います。「物好きな誰かが僕が記述したとおりの架空のレコードを形だけでっち上げたのだ。A面とB面共に四曲ずつ入っている別なレコードをもってきて、水に漬けてラベルを剥がし、かわりに手製のラベルを糊で貼り付けたのだ」と思うのです。

ちなみに「1963年」という年は、デビュー作『風の歌を聴け』以来、村上春樹がこだわり続けている年です。一例を挙げれば、『風の歌を聴け』の「僕」が関係した女性を振り返る場面には「僕は彼女の写真を一枚だけ持っている。裏に日付けがメモしてあり、それは1963年8月となっている」とあったりします。アメリカとの関係で言いますと「ケネディー大統領が頭を撃ち抜かれた年だ」ともあります。

☆

紹介したように、「石のまくらに」には「僕」の心の奥に届いた「彼女」の短歌の8首が記されています。「クリーム」には「四阿」という言葉が8回登場しています。「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」のレコードに収録されているのはA面とB面を合わせると8曲です。「三つの短い話」はそのような繋がりを持っています。

このように、夥(おびただ)しい「四」と「四」の倍数の存在の中に「死」をめぐる話が語られているのが「三つの短い話」の3作なのです。

やはり村上春樹の作品では「四=死」と読んでいくことが、一つの読みとして、成立するのではないかと、私は感じています。「四=死」は「死」の世界の物語とも言えますが、それは「この世」とは、少しねじれた「あの世」の物語です。つまりここに登場する「石のまくらに」の歌集を送ってくる「彼女」も、「クリーム」のピアノ演奏会への招待状を送ってくる「彼女」も、「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」の「バード」も、みんな「お化け」です。「幽霊」です。

「三つの短い話」を通して読むと、村上春樹作品の独特の奇妙な感覚にひたることになりますが、それは3作すべてが「お化け」「幽霊」の話だからだと思います。「三つの短い話」がこれで完結するのか、それとも続けて展開していくのか、私にはわかりませんが、続けて展開していくとしたら、全編「お化け」「幽霊」の話となるかもしれませんね。

☆

このように、記憶や思い出をめぐる物語、死者をめぐる物語、お化け・幽霊をめぐる物語は、村上春樹の愛読者には、よくなじんだ世界だと思いますが、でも、今回の「三つの短い話」を読んで、新しく、強く自分に迫ってきた言葉があります。そのことを書いてみたいと思います。

それは「今」という言葉です。例えば「石のまくらに」で、歌集のうち「八首ほどは――僕の心の奥に届く何かしらの要素を持ち合わせていた」という文章に続いて、「たとえばこういう歌があった」とあって、次のような短歌が記されています。

「今のとき/ときが今なら/この今を ぬきさしならぬ/今とするしか」

こんな短歌を声に出して読んでいると、月光を受けて「あの夜に目にした彼女の身体を、僕は脳裏(のうり)にそのまま再現することができた」のです。

さらに「また二度と/逢うことはないと/おもいつつ 逢えないわけは/ないともおもい」との歌が記されたあと、「あるいはもう彼女は生きていないかもしれない」「短歌の多くは――疑いの余地なく、死のイメージを追い求めていた」と思うのです。

ちなみに「今のとき/ときが今なら/この今を ぬきさしならぬ/今とするしか」という短歌には「今」が「四回」記されています。

☆

次に「クリーム」の「今」ではなく、「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」の「今」を紹介しましょう。

この短編には、後日談が2つ書かれています。最初の後日談はニューヨークの中古レコード店で「Charlie Parker Plays Bossa Nova」のレコードを見つけたことです。そして、2つ目の後日談は、ある夜、「僕」がチャーリー・パーカーが登場する夢を見たことです。

「僕」は夢を見ているなかで「それが夢であることがわかった」のです。「僕は今、バードが登場する夢を見ているのだ」と思います。続けて「ときどきそういうことがある。夢を見ながら『これは夢だ』と確信できる」とあります。確かに、そんな時がありますね。

さらに夢に出てきたバードが「君は私に今一度の生命を与えてくれた」と語っていますし、「僕」は「あなたは僕に礼を言うために、今日ここに現れたのですか?」と述べています。この「今一度」や「今日」は「今」の言葉の持つ意味が異なるかもしれませんが、「石のまくらに」の「今」の短歌の延長線上に読んでいくと、関連して書かれているのかなと思えてくる言葉なのです。

☆

そして「クリーム」の「ぼく」は「四阿」で、年に1度か2度くらいのストレス性過呼吸のようなパニック状態に陥り、身体が思い通りに動かなくなってしまいます。「十代の頃のぼくは何かと面倒な問題を抱えて」いて、時たま、そういう発作に襲われていたのです。そこは「四阿のベンチの上で両目を固く閉じ、身をかがめ、そのブロック状態から解放されるのを待った。五分ぐらいだったかもしれないし、十五分くらいだったかもしれない」と書かれています。

「そのあいだぼくは、暗闇の中に浮かんでは消えていく奇妙な図形を見守り、ゆっくりと数をかぞえながら呼吸を整えようと努めた」ようですし、さらに「ふと気がつくと(数をかぞえることに意識を集中していたので、気がつくまでに時間がかかった)」のですが、「ぼく」の前に人の気配があって「四阿の向かい側のベンチにいつの間にか一人の老人が腰掛けて、まっすぐこちらを見ていた」のです。60、70歳の老人です。

「ゆっくりと数をかぞえながら」「数をかぞえることに意識を集中していた」とあるので、マニアックなことなのですが、「ぼく」と同じように数をかぞえてみると「四阿のベンチの上で両目を固く閉じ、身をかがめ、そのブロック状態から解放されるのを待った」という文章の「四阿」は、5回目の「四阿」のようです。5回目の「四阿」なので、回復までの時間が「五分ぐらいだったかもしれないし、十五分ぐらいだったかもしれない」などと思ったりしました。

☆

その老人が「中心がいくつもある円や」と繰り返し、言うのです。「中心がいくつもあってやな。いや、ときとして無数にあってやな、しかも外周を持たない円のことや」「そういう円を、きみは思い浮かべられるか?」と言うのです。

「さあ、考えなさい」と老人は言います。「もう一回目をつぶってな、とっくり考えるんや。中心がいくつもあって、しかも外周を持たない円のことを。きみの頭はな、むずかしいことを考えるためにある。わからんことをなんとかわかるようにするためにある。へなへなと怠けたらあかんぞ」と話すのです。

そして、続けて、こう言います。

「今が大事なときなんや」と。

☆

この「今が大事なときなんや」という老人の言葉を受けて「ぼく」は、必死に考え続けます。普通の「円」は中心をひとつだけ持ち、そこから等距離にある点を繋いだ、曲線の外周を持つ図形です。「中心をいくつも(あるいは無数に)持つ円が、どうやって一個の円として存在しうるのだろう?」

「ぼく」が、そうやって考え出すと、自分の前から「老人の姿はもうそこにはなかった」のです。つまり、この老人も「お化け」「幽霊」的な存在ですが、そうやって「気がついたとき、ぼくは普段の穏やかな呼吸を取り戻していた」のです。

☆

この<中心がいくつもあって、ときとして無数にあって、しかも外周を持たない円>という言葉が、素晴らしいと思いました。今回、このコラムを書くために「三つの短い話」を何回か読みました。そして「四=死」という独特の読みから、3つの短編に迫ってみましたが、それは村上春樹の作品に接近するための、私の読みの手立てにすぎません。

この<中心がいくつもあって、ときとして無数にあって、しかも外周を持たない円>とは、どういう円なのか、はっきりと掴み出すことが、「ぼく」と同じように、私にもできないのですが、具体的なイメージを持って、なおかつ、どのような読みで迫っていっても、解剖されないような、生き生きとした膨らみを保ち続けているのです。

「クリーム」は「四阿」「四角い平石」「四角い金属のコンテナ」など四角形がたくさん記される作品ですが、そのたくさんの「四」の世界を、中心がいくつもあって、しかも外周を持たない「円」が大きく、生き生きと広げているのです。

☆

大人になった「ぼく」は、心が深く激しく乱される出来事が起きるたびに<中心がいくつもあって、ときとして無数にあって、しかも外周を持たない円>のことを考えて、乗り越えてきました。その結果、あくまで「ぼく」の漠然とした推論として、次のように考えているようです。

「おそらく具体的な図形としての円ではなく、人の意識の中にのみ存在する円なのだろう」「たとえば心から人を愛したり、何かに深い憐れみを感じたり、この世界のあり方についての理想を抱いたり、信仰(あるいは信仰に似たもの)を見いだしたりするとき、ぼくらはとても当たり前にその円のありようを理解し、受け容れることになるのではないか」

そして、私の考える推論、あくまで、これまで読んだ漠然とした推論を記してみたいと思います。

私たちは、つい効率を求めて、それぞれの人間の存在の違いを無くして、1点に求心的に向かう世界を追求しがちです。そして、自分の生きる世界を、このくらいが限界と外周を決めて、考えてしまいがちです。

でも、人はそれぞれに異なる存在で、みな生きる価値を持っていて、それぞれの生きる固有の世界は、おのおのが深めていったり、広げていったりできるものではないか……。そんな「円」の世界をイメージしました。またしばらくして読んだら、「円」のイメージが変化しているかもしれませんが。

☆

最初に記したように、「三つの短い話」の3作は、記憶をめぐる物語です。この3作の記憶は、「四=死」の世界を媒介に、「今」と強く結びついています。単なる思い出とは違います。

でも考えてみれば、記憶しているということ自体が「今」を含んでいるわけです。他のことは忘れているのに、今も記憶しているわけですから。その記憶の力が「今」、その人間を生かしているわけです。そのように記憶の力が「今」の「僕」や「ぼく」を動かし、生かしていく物語として、読みました。

自分の家族や愛する人を亡くした者ならわかるはずのことですが、私たちが自分の生を切実に考える時、必ず、自分の中の死の世界と触れてきます。私たちは、効率性を求めるような求心的な円の世界を、実際には生きていません。よーく、自分の中を考えてみれば、わかりますが、自分にとってほんとうに大切なもの、切実な記憶は、自分の中の死の世界(心の世界)と触れて、それが自分を生かしているのです。

その自分の中の死の世界と触れた切実な記憶の力は、今、世界をつくり直すような力の原動なのだと思います。読みながら、そんな思いに触れてくる「三つの短い話」でした。

☆

死んでいるかもしれない「彼女の詠んだ歌を記憶している」ことで「今」を生きている「石をまくらに」の「僕」。「今、バードが登場する夢」のなかでチャーリー・パーカーが演奏するボサノバの「コルコヴァド」が「魂の深いところにある核心にまで」届いて「自分の身体の仕組みが少しばかり違って感じられるよう」になる「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」の「僕」。彼らについて、あまり詳しく記せませんでしたが、別の機会に、また考えてみたいと思います。(共同通信編集委員 小山鉄郎)

******************************************************************************

「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓