小さい頃、ひとりで布団にもぐりこみながら、急に不安に駆られることがあった。「朝起きたら、おとーさんとおかーさんが死んじゃってたらどうしよう」。この不安は、きっと子ども特有のものだと思っていた。大きくなったら、いろいろできるようになって、おとーさんとおかーさんがいなくても大丈夫な大人に、きっとなれるのだと思っていた。けれど40代も半ばに至り、父が大病をし、母も調子を崩して、その都度、大いにうろたえた。「おとーさんとおかーさんがいなくても大丈夫な大人」なんてほんとにいるのかな、と思っている。

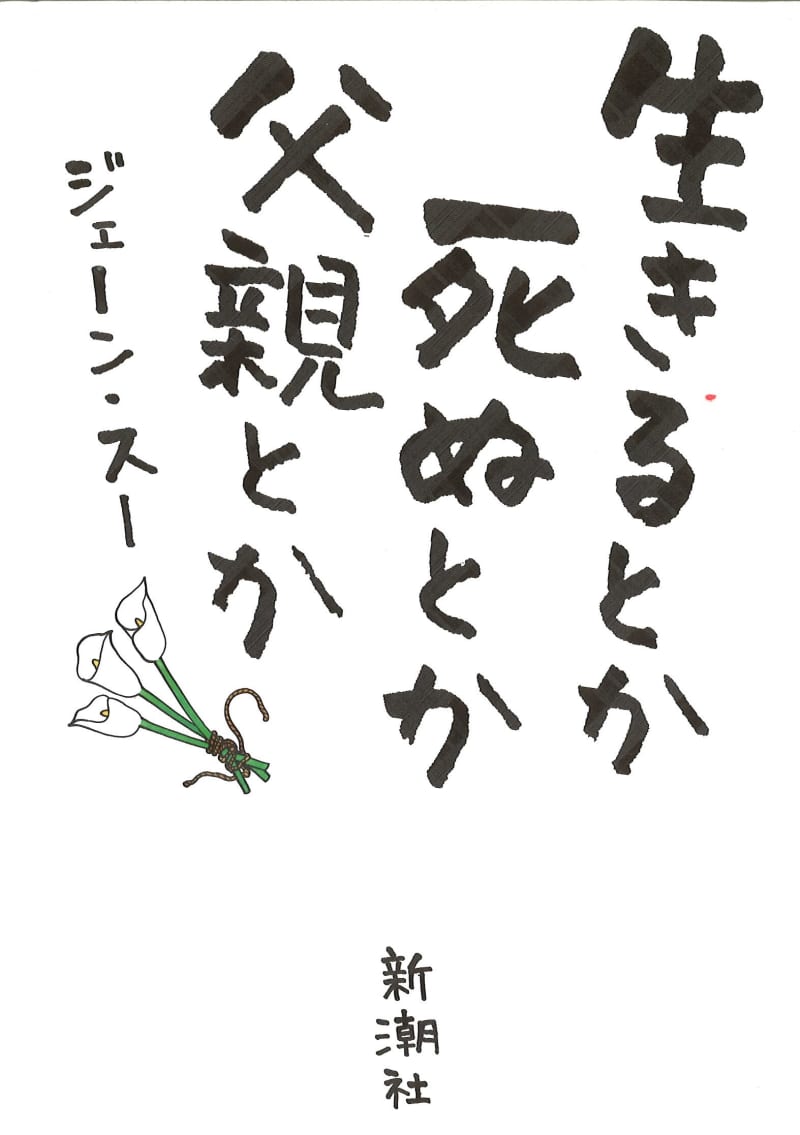

そんな私と同世代、ジェーン・スーによるエッセイ集だ。コラムにラジオに八面六臂、目の前の事象をずばりずばりと言葉でぶった斬る彼女は、20代で母を亡くし、母の人生史を聞き取ることなく別れてしまったことを、今も悔いている。せめて、目の前にいる父親については、知っておきたいと思っている。その道を行けば、知りたくないことにもがっつり向き合わざるを得ないことを、薄々、感じ取りながら。

ここからの、父娘の関係が面白い。父の住まいの家賃を一年分支払う代わりに、娘は「あなたのことを書く」と宣言。見事なのは、いつか必ず来る別れをうっすらと前提にしつつも、ひとまずそれは横に置き、決してたやすくは片付けられない「父親」たる生き物と、きっぱりと「書く」「書かれる」の関係を作れていることである。

あらゆる場面が描かれる。だいぶすっ飛んでいる父の所業。娘が知らなかった父の昔話。多少の記憶違いなど些末事である。ここで圧倒的に胸に来るのは、この父親が、今も、生きているということだ。

例えば父とやり取りするうちに発見が生まれ、娘が路線変更を心に決める。無意識の内に、ホロッと来る思い出話ばかりを好んでいた自分を少し恥じた娘は、父のあり方そのものを活写するようになる。低血圧の朝、喫茶店でホットケーキを与えると、急に元気になる父。いろいろと手放して身軽そうな父。書き手と、書かれ手の身に起きる、現代進行形の変化。それこそが「生きている」ことの強みだ。

そして、終盤。二度と還らないものたちに、書き手の眼差しがまっすぐ注がれる。20年前。懐かしい実家。同時に別々の病院に入院した父と母。どちらの症状ものっぴきならず、途方に暮れるひとりっ子の格闘。父の不貞の相手にさえ、助けを求めざるを得ない屈辱の一夜。

この本は、親孝行をしそびれた40代への親孝行指南書でも、当代きってのコラムニストが講ずる「上手な親離れの方法」でもまるでない。これは、卒業論文である。決して理想通りではいてくれない家族を、責めて憎んでズタボロになった日々からの。満身創痍で卒業を果たしたスーさんは、以前よりグッと深みを増した観察眼で、きっとまた軽やかに、次の何かを言葉でぶった斬ってくれるに違いないのだ。

(新潮社 1400円+税)=小川志津子