さらさらと流れゆく時間から一瞬を切り取ってピンで留める。そんなささやかな抵抗が文学なのだと思っていた。しかし本書に収められた歌の数々は、いくらあらがっても結局はすべて流れ去ってしまうのだという諦念さえ感じさせる。だからたまらなく懐かしく、そしてさみしくなるのだろう。

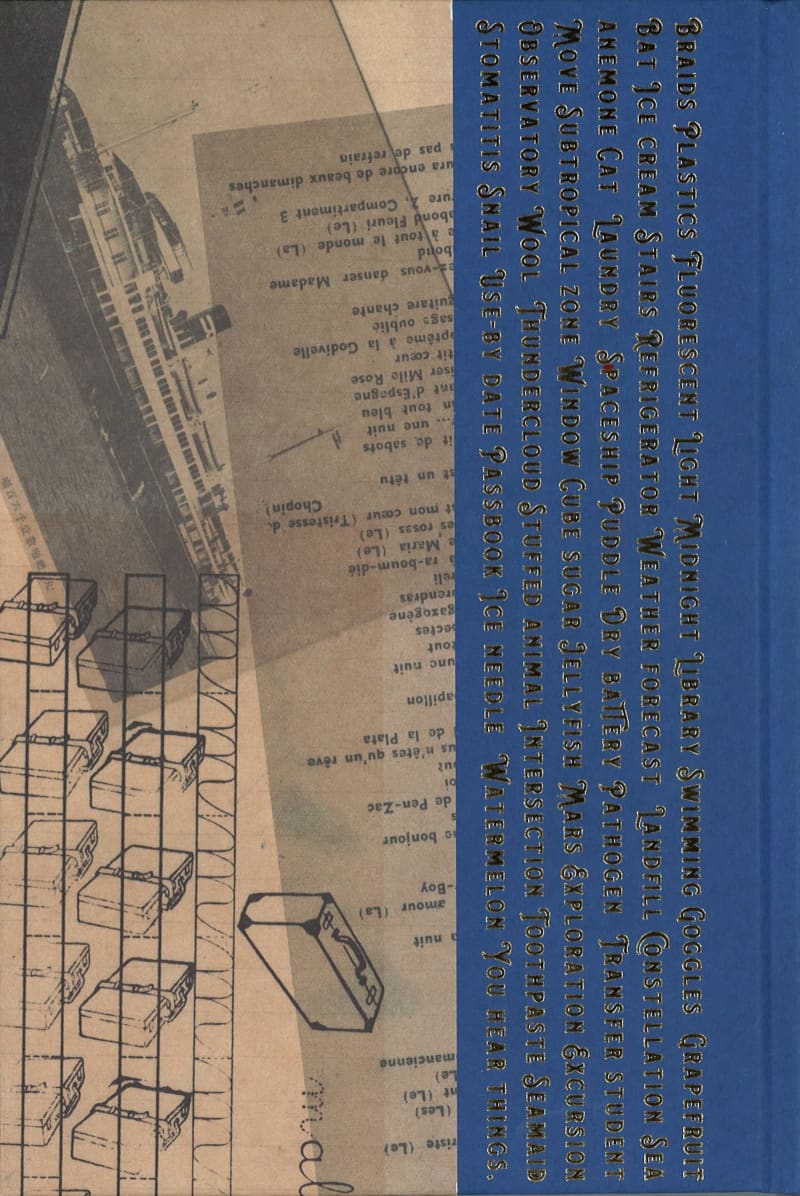

「水中翼船炎上中」は、若手歌人に最も影響力がある穂村弘の17年ぶりの歌集である。穂村はどこへ向かおうとしているのか。

最初の章「出発」は「いま」が詠まれているが、続く「楽しい一日」の章からしばらくは、子ども時代の記憶に材を取った歌が並ぶ。

<パンツとは白ブリーフのことだった水道水をごくごく飲んだ>〈守護霊はいつもみつめているらしく恥ずかしかったトイレとお風呂〉<プチトマトを見たことのない僕たちの合唱祭の「翼をください」>

読者である私も過去にワープする。父や兄が履いていたのはただのパンツで、トマトは大きくて青くさいただのトマトでしかなかった。つのだじろうの漫画を読んで守護霊を意識した夕方の雨の冷たさ。合唱祭で舞台から見た観客席の暗さ。つるつると過去が降りてきて、むせそうになる。

「ふとももについている西瓜の種」や「黒板消しにとまってる蝶」、「BCG予防接種の凸凹の肩」…。穂村は細部に目を凝らすことで過ぎ去った日を連れてくる。そうして共感から普遍に至る。こんな歌もある。<約束はしたけどたぶん守れない ジャングルジムに降るはるのゆき>

これまでの穂村の歌集は「私」性が希薄だったり、人工的だったりした。しかしこの第4歌集は時間をずっしりと内包していて、「私」の輪郭が濃い。これは驚くべき転換だ。

時間をテーマにしたことで、おのずと「私」性が前面に出てきたのだろう。つまりこの変化は作歌上の必然だったともいえるのだ。

時代のトップランナーだった歌人も50代半ば。何より重いのは、両親の老い、そして母の死が刻まれていることだ。

<小の字になってねむれば父よ母よ2003年宇宙の旅ぞ><ちちははが微笑みあってお互いをサランラップにくるみはじめる>

幼い頃は「川」の字になって寝たが、いつの間にか親の体が縮んで「小」の字になる。サランラップにくるんでも腐敗を止めることができないように、時間は冷酷に流れゆく。<ゆめのなかの母は若くてわたくしは炬燵のなかの火星探険>

歌人は現代という時代の危機をも直視する。<電車のなかでもセックスをせよ戦争へゆくのはきっと君たちだから>

(講談社 2300円+税)=田村文