ここに描かれる気まずさの、塩梅たるや凄まじい。

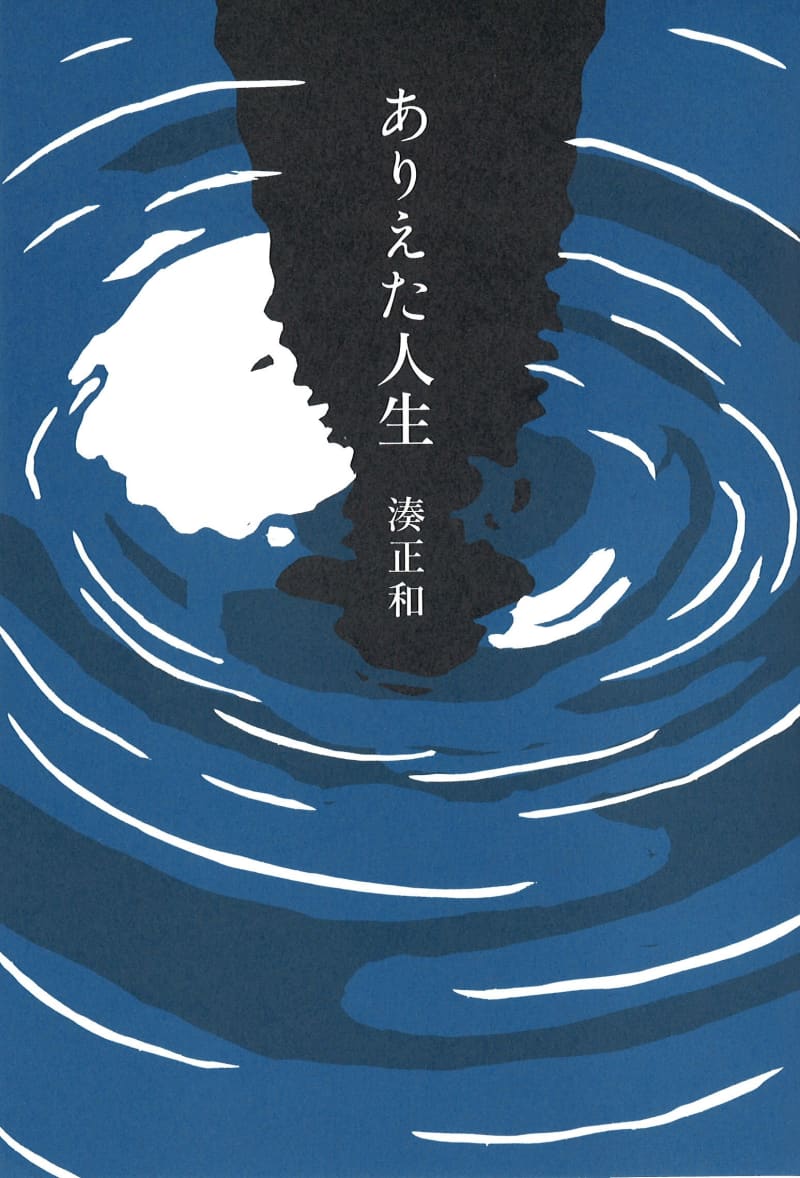

主人公は満71歳の男性。最近とみに寝付きが悪く、床につくと、現世とそうでない場所を行ったり来たりしている。森の奥、「生死不明者の街区」と示された場所で、かつて互いの人生が交差したけれど、なんとなく音信不通になった相手といくつかの再会を重ねる。彼らは、主人公の顔を見ると、ふっ、と苦笑いを漏らす。再会の喜びでも、懐かしさでもなく、ただ、苦笑い。その瞬間、主人公は悟るのだ。相手は、自分のしたことを、覚えていると。

幼少時代は親しかったのに、青春期に差し掛かるとすっかり疎遠になった友人。主人公は振り返る。ある日の、ある出来事から、二人の気まずさは始まったのだと。

けれど友は主人公に告げる。俺が傷ついたのはそんなことではない。そうではなくて、他ならぬお前の、あの日のあの言葉に、俺の心は凍てついたのだと。

この、ズレの度合いが絶妙である。人と人ってそういうものだな、と、どこかで納得している自分がいる。「人と人は語り合えば必ず理解し合える!」とか信じてる大人がいるならここに連れてきてほしい。

人と人は、理解し合えない。だからこそ、ほんの一瞬だけ交わされる理解(のようなもの)が、奇跡のように、宝物のようにきらめくのだ。

その後も主人公は再会を重ねる。最初に結婚した妻。離婚を決めて堕ろしたはずの嬰児。歩みを進めるうちに「死者の街区」に行きあたる。そこで再会する者もまた、お前の勘所はズレていると主人公をあざ笑う。主人公が相手にかけた、ほんのひと言が決定的な亀裂を生んだのだと。人生、裸足で薄氷を踏むみたいだ。

やがて主人公は「生存者の街区」にたどり着く。悩める青年に出会った彼は、持てるボキャブラリーのすべてを使って励まそうとする。そこで主人公は「怒りを込めて」言い切るのだ。

「この世に自分ほど大事なものがあってたまるか。君はこれからもずっと自分の価値を他人の心の下に置いて生きていくのか」

自分の所業が人を決定的に傷つけてきたと、思い知らされた旅路の果ての言葉である。自責の念に飲まれるのではなく、むしろ「自分の価値」を切実に説いている。

深い実感に貫かれた言葉だ。

「傷ついた者」よりも「傷つけた者」を俎上に載せては責め立てる時代だ。けれど果たして「傷つけた者」には、「自分」を生きることはもう許されないのか? 自分が人を傷つけたという現実にまみれながら、泥だらけで匍匐前進を繰り返す、それが「生きる」ということではないか。その匍匐前進の果てに、もしかしたら、誰かの笑顔があるかもしれない。ないとは言えない。そんな夢想を抱いてでも、人には「生きる」ことしか許されないのである。

(幻冬舎ルネッサンス新社 1000円+税)=小川志津子