村上春樹の作品を考える際に、一番分かりやすくて、奥深い考えは「地下2階の物語」ということだと思います。

川上未映子さんの村上春樹へのロングインタビュー『みみずくは黄昏に飛びたつ 川上未映子訊く/村上春樹語る』(2017年)の第2章も「地下二階で起きていること」という題ですし、『村上春樹にご用心』(2007年)などの村上春樹論もある内田樹さんも、よく村上春樹作品の「地下2階の物語」について、書いています。

村上春樹の愛読者たちが、この「地下2階の物語」を通して、村上春樹作品を語るだけでなく、村上春樹自身も、この「地下2階の物語」を通して、自分の小説世界を語るのが最も適していると考えているのかもしれません。

例えば、2013年に、イギリス北部・エディンバラでの国際ブックフェスティバルに、村上春樹が参加した際にも、村上春樹は小説を書く時には「毎日、頭の中にある地下室に下りていく。そこには怖いものや奇妙なものがたくさんあり、そこから戻ってくるには、体も丈夫でなければならない」と語っていました。これは「地下2階の物語」について語っていたのだと思います。

☆

そこで、今回のコラム「村上春樹を読む」は、村上春樹の「地下2階の物語」について紹介して、それが例えば、新作の『騎士団長殺し』の中で、どのように記されているかということを少し考えてみたいと思います。

この「地下2階の物語」という考え方は、『海辺のカフカ』(2002年)が刊行された後に、湯川豊さんと私(小山)の2人が聞き手となって行ったインタビュー「『海辺のカフカ』を語る」(「文學界」2003年4月号)の中で明らかにされた村上春樹の考えでした。

私(小山)は、30年以上も前から、村上春樹に繰り返しインタビューをする機会があったのですが、このコラム「村上春樹を読む」では、そのインタビュー中に聞いた村上春樹の言葉を記さずに書いています。もちろん、それらのインタビューを通して深まった村上春樹作品への理解には、とても大きなものがありますが、でも活字化されていないものについては、客観性が担保されていないと思うからです。

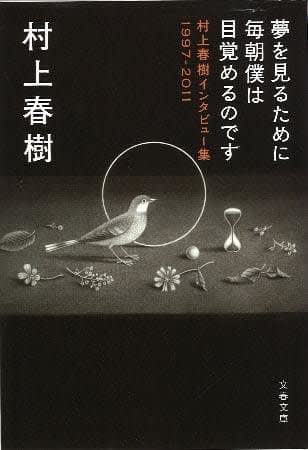

でも、この「地下2階の物語」については文芸誌「文學界」に掲載され、さらに村上春樹へのインタビュー集『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』(2010年)にも「『海辺のカフカ』を中心に」とのタイトルで収録されていますので、「地下2階の物語」についての村上春樹の言葉を紹介してみても、問題はないのではないかと思います。

☆

このインタビューの中で、上田秋成『雨月物語』に関連して、村上春樹作品について、私が質問したのです。『雨月物語』はお化けや霊魂をめぐる物語集と言ってもいいものですが、それについて「『雨月物語』でいえば、江戸時代には異界にまつわるさまざまなことが身近にあった。すごく近しいところにあった。村上さんの中には今も強くあるということですが、もうちょっと広く言えば、今の日本人の中にも何かをパッと剥(は)がしたら広く強くあるはずだ。そういうお考えなんですか」と、聞いてみました。

それに対して、村上春樹が次のように答えたのです。

「人間の存在というのは二階建ての家だと僕は思ってるわけです。一階は人がみんなで集まってごはんを食べたり、テレビを見たり、話したりするところです。二階は個室や寝室があって、そこに行って一人になって本読んだり、一人で音楽聴いたりする。そして、地下室というのがあって、ここは特別な場所でいろんなものが置いてある。日常的に使うことはないけれど、ときどき入っていって、なんかぼんやりしたりするんだけど、その地下室の下にはまた別な地下室があるというのが僕の意見なんです」

そのように、村上春樹は語りました。

その<地下室の下にある地下室>というもの。「それは非常に特殊な扉があってわかりにくいので普通はなかなか入れないし、入らないで終わってしまう人もいる。ただ何かの拍子にフッと中に入ってしまうと、そこには暗がりがあるんです。それは前近代の人々がフィジカルに味わっていた暗闇―電気がなかったですからね―というものと呼応する暗闇だと僕は思っています」

そのように<地下室の下の地下室>の暗闇とは、どんな世界であるかを村上春樹は話していきました。

「その中に入っていって、暗闇の中をめぐって、普通の家の中では見られないものを人は体験するんです。それは自分の過去と結びついていたりする、それは自分の魂の中に入っていくことだから。でもそこからまた帰ってくるわけですね。あっちに行っちゃったままだと現実に復帰できないです」

その<地下室の下の地下室>の暗闇の世界は、その人間の魂の世界なのです。

「だからいまいわれたように一皮剥(む)けば暗闇があるんじゃないかというのは、そういうことだと思うんです」

と、私の問いに応答した後、<地下室の下の地下室>(地下2階)の暗闇の世界を通して書く、小説家という職業についても、村上春樹は話していったのです。少し、長いですが、大切な村上春樹の言葉なので、その部分を記したいと思います。

「その暗闇の深さというものは、慣れてくると、ある程度自分で制御できるんですね。慣れない人はすごく危険だと思うけれど。そういう風に考えていくと、日本の一種の前近代の物語性というのは、現代の中にもじゅうぶん持ち込めると思ってるんですよ。いわゆる近代的自我というのは、下手するとというか、ほとんど地下一階でやっているんです。僕の考え方からすれば。だからみんな、なるほどなるほどと、読む方はわかるんです。あ、そういうことなんだなって頭でわかる。そういう思考体系みたいなのができあがっているから。でも地下二階に行ってしまうと、これはもう頭だけでは処理できないですよね」

☆

つまり、村上春樹は、人間には<地下室の下の地下室>があって、その「地下2階」の部屋は特殊な扉で入り口が分かりにくいが、何かの拍子にふっと入ると、そこは闇の世界であり、その闇の中で人は普通の生活では体験できないもの、見えないものに出会う。それはその人間の魂の世界。小説家というのは、地下2階のその自分の魂の暗闇の世界に、下りていって、その世界に在るものを見て、体験して、それを記述して、また日常の場所まで戻ってこられるのが本当の作家だと述べているわけです。自分はそういう風に書いているということを語っているのです。

ここでいう「地下1階」の地下室の小説というものを考えてみれば、確かに<狂気>や<心の闇>の世界が書かれていく小説で、楽しみに読み進めていくと、その世界が意外と分かりやすい展開で終わっている作品もありますね。

<それなら、かなり初めのほうから、ちょっと見えていました…>というような感想を抱いてしまう作品のことを言っているのかと思います。作者の意図も分かってしまうので、安心して読めるような作品になっているのでしょう。

でも人間の自分の魂の奥底を見つめてみると、そんな簡単には説明できない暗闇が広がっているということなのだと思います。

この「地下2階の物語世界」は、村上春樹が自分の作品世界を建物に喩えて、分かりやすく説明したものです。これほど分かりやすく、村上春樹が自作の世界について語ったのは、珍しいでしょう。

☆

村上春樹が作家デビューからの創作の歩みをつづった長編エッセイ『職業としての小説家』(2015年)にも「地下2階の物語世界」のことと思われる話が記されています。

「これはいつも僕が言っていることで、『またか』と思われる方もおられるかもしれませんが、やはり重要なことなのでここでも繰り返します。しつこいようですが、すみません」と前置きをして、次のように村上春樹は記しています。

「小説家の基本は物語を語ることです。そして物語を語るというのは、言い換えれば、意識の下部に自ら下っていくことです。心の闇の底に下降していくことです。大きな物語を語ろうとすればするほど、作家はより深いところまで降りて行かなくてはなりません。大きなビルディングを建てようとすれば、基礎の地下部分も深く掘り下げなくてはならないのと同じことです。また密な物語を語ろうとすればするほど、その地下の暗闇はますます重く分厚いものになります」

そのように村上春樹は語り、さらに次のように述べています。

「作家はその地下の暗闇の中から自分に必要なものを―つまり小説にとって必要な養分です―見つけ、それを手に意識の上部領域に戻ってきます。そしてそれを文章という、かたちと意味を持つものに転換していきます」

加えて「その暗闇の中には、ときには危険なものごとが満ちています。そこに生息するものは往々にして、様々な形象をとって人を惑わせようとします。また道標もなく地図もありません。迷路のようになっている箇所もあります。地下の洞窟と同じです」と書いているのです。

「その闇の中では集合的無意識と個人的無意識とが入り交じって」いて、「太古と現代が入り交じって」います。小説家というものは「それを腑分(ふわ)けすることなく持ち帰るわけですが、ある場合にはそのパッケージは危険な結果を生みかねません」と村上春樹は語っています。そのような深い闇の力に対抗し、様々な危険と常に向き合っているのが、小説家なのです。

ここに「地下2階」という言葉が記されているわけではないのですが、紹介してきた延長線上に、『職業としての小説家』の中のこれらの言葉を読めば、村上春樹が「『海辺のカフカ』を中心に」で話した「地下2階の物語世界」について語っていることは明かです。

☆

最初は『海辺のカフカ』についてのインタビューに対して、語られた「地下2階の物語世界」です。『海辺のカフカ』で、どこが「地下2階の物語世界」かと言えば、例えば主人公の「僕」という15歳の少年が、何日か過ごす四国高知県の森の闇の中が「地下2階の物語世界」に相当しているでしょうし、登場人物たちが結集する四国・香川県高松の甲村記念図書館という私設図書館自体が「地下2階の物語世界」にあるとも言えます。

その甲村記念図書館の責任者である佐伯さんという女性が亡くなった後、「入り口の石」というものが開けられ、「僕」が森の中に入っていきます。そこで、佐伯さんと「僕」が出会う場面があるのですが、この森の中での佐伯さんは15歳の少女です。つまり「入り口の石」の蓋を開けて、入っていった、この世界は、時間も空間もねじ曲がった世界で、まさに「地下2階の物語世界」となっていると思います。

『海辺のカフカ』という作品は、登場人物たちが「四国」へ向かう物語です。この「四国」自体が「地下2階の世界」なのかもしれません。お遍路さんの姿は死者の姿と重なります。冥界を旅する人たちです。「四国」は「死国」なのです。「佐伯さん」の名は、弘法大師・空海の名前「佐伯真魚(さえきのまお)」と重なっています。

☆

では、最新作『騎士団長殺し』の中では、どのように「地下2階の物語世界」があるでしようか。

『海辺のカフカ』には、上田秋成『雨月物語』の「貧福論」や「菊花の約(ちぎり)」という話が出てきましたが、この『騎士団長殺し』には、敷地内の雑木林で発見された「穴」を掘る際に、上田秋成『春雨物語』の「二世の縁」のことが出てきます。

深さ2メートル80センチ、直径1メートル80センチほどの円形の「穴」ですが、この「穴」の中に「免色渉」という人物が、2回、入っていきます。この「免色渉」が「穴」に入るのも「地下2階の物語世界」に繋がる場面かと思います。

☆

そして、語り手である「私」が、日本画家の雨田具彦が入っている伊豆高原の療養所から、暗い闇の「メタファーの通路」の中へ足を踏み入れていく場面があります。

それは雨田具彦が描いた日本画『騎士団長殺し』の左下隅にある光景と同じで、「顔なが」と呼ばれる絵の中の人物が、雨田具彦が横になった部屋の隅に開いた穴から、ぬっと顔を突き出して、四角い蓋(一辺60センチぐらい)を片手で押し上げながら、部屋の様子をひそかにうかがってます。

「私」は「顔なが」をバスローブの紐で縛り上げ、「許してやってもいいが」「そのかわりに、おまえがやってきたところまで案内してくれないか?」と迫ります。でも「顔なが」は「いや、そればかりはできません」ときっぱり言います。「わたしの通ってきた道は<メタファー通路>であります。個々人によって道筋が異なってきます。ひとつとして同じ通路はありません。ですからわたくしがあなた様の道案内をすることはできないのだ」と言うのです。

「つまりぼくは自分ひとりでその通路に入って行かなくてはならない。そしてぼく自身の道筋を見つけなくてはならない。そういうことなのか?」と「私」が言うと、「顔なが」は「あなた様がメタファー通路に入ることはあまりに危険であります。生身の人間がそこに入って、順路をひとつあやまてば、とんでもないところに行き着くことになる。そして二重メタファーがあちこちに身を潜めております」「二重メタファーは奥の暗闇に潜み、とびっきりやくざで危険な生き物です」と言うのです。

でも「私」は「かまわない」と言って、その「顔なが」が顔を突き出した、四角い穴から地底の世界に降りていくのです。

これ以降の地底をいく場面はとてもいいもので、この連載「村上春樹を読む」の中でも紹介しました。『騎士団長殺し』の「私」は「まるでひとつの意志を具えたような暗闇」の中を、行方不明となった「秋川まりえ」をみつけにいくのです。

「私」の通る「穴」はどんどん狭くなり、自分も身体が通れないほどの狭い「穴」の中をあらゆる理性を捨て、穴を抜けると、「私」は、自分が暮らす小田原の敷地内の雑木林に発見された「穴」の中にいるという展開になっています。

伊豆高原の雨田具彦が、横になっている部屋の「穴」から入って、小田原の「穴」の中に出てきているので、そこの地底の暗闇を行く世界は空間と時間がねじ曲がっています。

「顔なが」が穴から入って進む道は「個々人によって道筋が異なってきます。ひとつとして同じ通路はありません」と語っているのは、「地下2階の物語世界」、つまり「自分の魂の世界」へ降りていくということを語っているのです。

危険な生き物である「二重メタファーがあちこちに身を潜めて」いる「メタファー通路に入ることはあまりに危険であります。生身の人間がそこに入って、順路をひとつあやまてば、とんでもないところに行き着くことになる」と語るのは、湯川豊さんと、私(小山)のインタビュー「『海辺のカフカ』を中心に」で「その暗闇の深さというものは」「慣れない人はすごく危険だと思うけれど」と村上春樹が語っている部分や、『職業としての小説家』の中で「その暗闇の中には、ときには危険なものごとが満ちています」と記していること対応した言葉でしょう。

☆

「地下2階の物語」というものは、村上春樹が自分の小説世界を分かりやすく自分で説明したものでした。その考え方が、人間が住む建物に喩えての話でしたので、読者にとても受け取りやすく、村上春樹作品を理解する際の言葉として、いろいろな人たちに使われているのだと思います。

では、実際の小説の中で、建物を使って、この「地下2階の物語」が描かれている場面があるのか。その場面が『騎士団長殺し』に登場しますので、そのことを最後に紹介しておきたいと思います。

それは、同作の主人公「私」の肖像画のモデルとなる13歳の少女「秋川まりえ」が「免色渉」の家に潜伏している場面です。

「免色渉」の家は広い家ですが、前に1度この家に来たことがある「まりえ」は「家の中の位置関係はだいたい頭に入っている」ので、「免色渉」の家に潜入した「まりえ」は「まず一階の大半を占めている大きな居間」に行っています。

そこから広々としたテラスに出ます。そこにあった大型の双眼鏡を取り出して、「まりえ」が自分の家を覗いてみると「彼女の家の内部の様子が驚くほどありありと」見えるのです。でもスズメバチの唸りのようなものが聞こえたので、慌てて家の中に入ります。「まりえ」の母親がスズメバチに刺されて、そのショックで亡くなっているからです。

次に階下の部屋を探りに行き「免色渉」の書斎に行きます。その階には食堂と台所がありますが、さらに「免色渉」の寝室も見ています。客用の寝室もあって、それも見ます。その隣の部屋は物置のようです。

そして「四番目の部屋が彼女にはもっとも興味深かった」とあって、ウォークイン・クローゼットの扉を開けてみると、「そこには女性の衣服が並んでいた」のです。それは「免色渉」の元恋人だった「まりえ」の母親の衣服と思われるものです。

その時、ガレージのシャッターが上がる音がして、「免色渉」が帰宅しました。パニックが「まりえ」の全身をとらえます。

この時、「まりえ」の目の前に身長60センチほどの老人が現れて「そこでじっとしておればよろしい」と言います。騎士団長です。その言葉通りに「まりえ」は、このウォークイン・クローゼットの中に、閉じこもって、発見を免れます。母親の「イフク」も「まりえ」を護ってくれたのでしょう。この場面のことは、この「村上春樹を読む」の中でも1度紹介したことがあります。

そして騎士団長が「諸君はここを出るのだ」と言います。「諸君」は「まりえ」のことです。騎士団長には2人称単数の言葉がなく、いつも「諸君」と呼びかける人です。騎士団長によると「免色くんは今、シャワーを浴びておる」そうで、しかも清潔好きな「免色渉」は「シャワー室の中にいる時間はうんと長い」のです。

「まりえ」は階段を上がって居間に入り、さらにテラスにでます。「まりえ」は自分の家を見ることができる双眼鏡を勝手に取り出して、専用台の上にセットしたままだったのです。スズメバチはいませんでしたし、無事、双眼鏡を仕舞うことができました。

☆

するとこんなことを騎士団長は「まりえ」に言うのです。

「ガラス戸を閉めて、中に入りなさい。それから廊下に出て、階段を二階ぶん下に降りるのだ」

「まりえ」は「階段を二階ぶん降りる? それではますますこの屋敷の奥に入り込んでいくことになる。私はここから逃げ出さなくてならないのではないのか?」

でも騎士団長は「今ここから逃げ出すことはかなわない」「出口は堅く閉ざされている。諸君はしばらくのあいだこの中に身を隠すしかあらない」と言います。

そして「まりえ」は騎士団長の言葉を信じるしかなく、「だから居間を出て、足音を忍ばせて階段を二階ぶん下りた」と記されています。

紹介したように、この「居間」は1階にあります。居間を出て「階段を二階ぶん下りた」ところは「地下2階」です。

「階段を下りたところは地下二階で、そこにはメイド用の部屋があった」と村上春樹は丁寧に記しています。

「まりえ」はこの「地下2階の世界」にいることで、最終的に「免色渉」の家から脱出することができ、自分の日常の世界へ帰っていくことができました。

☆

「まりえ」が「地下2階の世界」にいる時、「私」は危険な「二重メタファー」がすむ地底の「メタファー通路」の「穴」の中を進んでいました。それも「私」の「地下2階の世界」です。

つまり、「私」の「穴」抜けと、「秋川まりえ」の「免色渉」の家からの脱出が、「地下2階の世界」に入っていくことで、可能となったように『騎士団長殺し』は書かれているのです。でも「まりえ」の「地下2階の世界」も簡単なものではありません。その章は「それは深い迷路のような趣を帯びてくる」と名づけられているのですから。(共同通信編集委員 小山鉄郎)

******************************************************************************

「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓